Na cantina entre zumbis, um Golden Globe e outros desconfortos intestinais

São Paulo como despedida, política como refluxo e um intestino querendo impeachment

- Publicado: 20/01/2026

- Alterado: 13/01/2026

- Autor: Redação

- Fonte: Farol Santander São Paulo

Abertura

Em meio às comemorações de termos faturado duas estatuetas nesse domingo durante o Golden Globe, eu não poderia deixar de contar um causo que também me remeteu a um pós-premiação, e um certo bastidor que vivenciei. Por isso, hoje resolvi contar uma história que me voltou à cabeça no retorno de uma viagem em família a São Paulo.

Após viver na corda bamba entre o deleite e o caos de terra da garoa, chegou a hora que de juntar as cinzas do carnaval para voltar a minha cidade. E quem diria que nosso tchau seria tão fácil? Se atente aos personagens: um jornalista, uma arquiteta, um amigo e um filho: além do mais, todos adentram em um bar — brincadeira. Em um restaurante, e não. Não se trata de uma piada, apenas o prólogo de um dia e noite em que a cidade resolveu fingir normalidade só pra ver se a gente caía. SPOILER: quem falou em cair, a gente desabou.

No dia do bye-bye SP, fomos de carro com o Alex (bem mais que um chefe, um amigo de longa data), marcar o tal encerramento de nossa estadia em São Paulo. Saída clássica de família: garrafa d’água meio vazia no console e sacola de farmácia com remédio “pra qualquer coisa”, além do Waze contrariando motorista. Como precisamos depois, “desovar” nosso carro alugado, o tempo era curto. Mais pra frente descobriríamos que a empresa que locou fez a promessa de que a devolução seria “ali do ladinho da casa dos aviões”, como se o estacionamento fosse uma extensão discreta da pista. Na prática, um quilômetro e meio de realidade com subida, mas a gente chega nessa parte.

Enquanto minha mulher e meu filho atacavam de sommelier de banheiros em cada parada de posto, eu me despedia com os olhos, com o corpo e com a certeza de que São Paulo é aquele parente que você ama, mas precisa morar longe pra continuar amando. De todo modo, eu já tinha entendido que aquele dia ia ser uma despedida com taxa embutida, dessas que a gente paga sem saber se é pedágio, multa ou só o preço de existir no Brasil. E despedida, quando começa bonita, quase sempre termina prática: tem fila, tem placa, tem documento, tem banheiro, tem remédio, tem uma conversa atravessada no meio do caminho. São Paulo não deixa a gente ir embora de graça, nem quando parece que está deixando.

E tinha mais: eu estava levando meu corpo junto, e o corpo é um país pequeno, mas governado por crises grandes. A cabeça tenta organizar o roteiro, mas o estômago vota diferente, o intestino faz oposição e, quando quer, abre uma CPI sem aviso. Eu saía da cidade já com a sensação de que alguma coisa em mim também precisava de reforma, só que reforma de verdade, não aquelas que a gente promete “mais pra frente” só pra acalmar a culpa e seguir viagem.

O adeus em forma de pedágio, atalho e taxa extra

Antes mesmo da saída havia um empasse mexicano. De um lado, uma televisão de tubo ligada. E claro, houve uma queda de braço pelo controle remoto: idiota que sou, escolhi as caras decrépitas de engravatados milionários – esses que trabalham todos os dias pra “consertar” a sociedade até ela ficar irreconhecível – assim era travada a disputada pela audiência daquele quadrado de luzes mágicas, sob batuta de um infante. Ele que somente com gestos e de boca cheia, segurava um copo com canudinho, biscoito esfarelando no sofá atalhando um par de olhinhos vidrados nas figuras de lycra apertada e roupas coloridas que sorrindo salvaram o dia como se o mundo fosse um domingo de manhã eterno na TV Globinho, onde tudo se resolve com espumas, abraço e uma música no fundo.

Claro, meu filho venceu.

Assim seguimos para o elevador, meio que se dividindo entre castas: de um lado, gente falando sério com a mesma naturalidade de quem nunca precisou pegar um ônibus. Do outro, (mini) gente falando leve com a mesma naturalidade de quem nunca precisou abrir um jornal.

Finalmente saímos rumo à última aventura em território da terra da garoa e ela começou do jeito mais paulista possível: uma discussão de fé. Na saída, o aplicativo com voz narrava um trajeto, enquanto Alex com os dedos no volante dizia uma outra bem diferente, e assim, eu fui percebendo que app e o motorista disputavam a mesma soberania. O mapa digital prometia eficiência. Deste modo, aquele amigo prometia dignidade, e a dignidade, como sabemos, sempre cobra pedágio.

Foi nesse clima de conciliação impossível que a cidade começou a se despedir da gente pelos vidros: uma placa que eu nunca tinha notado, uma saída que eu sempre ignorei, um prédio industrial que parecia cenário de filme antigo. São Paulo tem esse truque. Quando você vai embora, ela faz questão de se mostrar diferente, como se dissesse “você nem me conhecia direito”.

E, no meio do trânsito, eu já sabia que aquele dia não estava começando. Estava acabando. A gente só ainda não tinha admitido que a saudade começava a me (a)bater. No Brasil, nem o mesmo time salva da taxa extra. A gente aprende cedo que a paixão clubística não cobre franquia, não cobre multa, não cobre culpa, e muito menos cobre a gasolina que você jurava que ia completar “na volta”. No retrovisor eu via-duto cansado, faixa de pedágio, prédio sem ser notado, tudo de repente com cara de cena final de série cancelada sem final decente. E cada parada para o toalete com minha esposa e filho virávamos anfitriões de conferência técnica sobre o assunto: pressão da torneira, qualidade do papel, se tinha aquele sabonete líquido genérico de corredor de hospital.

“Esse aqui é nota oito”, “esse aqui nem em emergência, pai”. E eu, pela janela, assistindo São Paulo passar pelos vidros como um making of mal montado da minha própria vida: trecho de Marginal, pedaço de bairro industrial, placa indicando saída que eu sempre ignorei.

Alex, trilha sonora da República e a cidade como retrospectiva torta

Alex, ao volante, alternava entre notícia ruim e blues sofrido, como se estivesse montando a trilha sonora oficial da República em crise. Comentava política como quem comenta escalação de time: “Esse já caiu, esse tá machucado, esse não volta pras próximas eleições”.

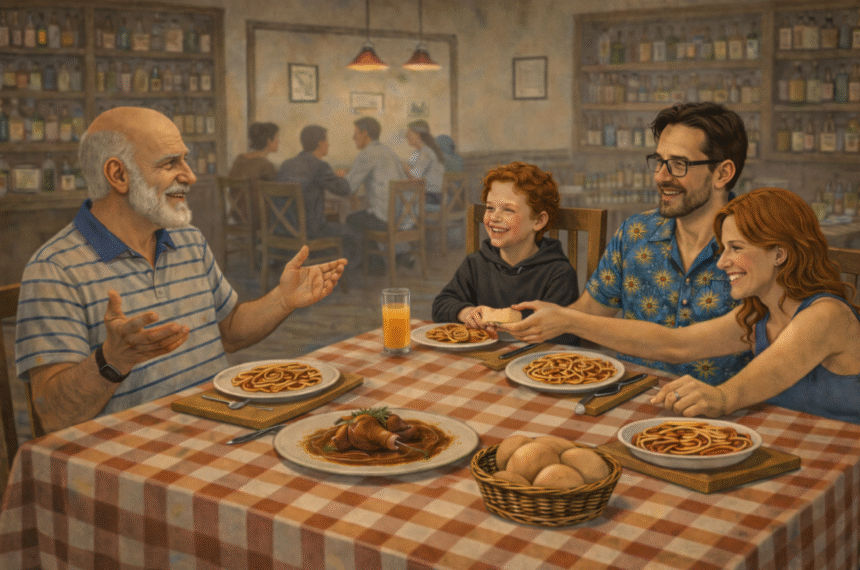

São Paulo passava pelos vidros como um making of mal montado da minha própria vida, mas com participação especial de áudio vazado, recado atravessado e a sensação de que a próxima curva pode ser uma manchete. O Waze brigava com o instinto do motorista e ele jurando que “por aqui eu sei um atalho”, que é a frase mais brasileira possível depois de “isso vai dar certo”. Uma tradicional cantina do ABC era o nosso rito final, escolhida com a autoridade de quem conhece o mapa emocional da região: “Vou levar vocês ao lugar certo”, decretou o Alex. E levou. Mais precisamente, pra cantina do Marcelo, o famoso La Cantina, é dessas instituições que não precisam de placa grande porque já moram na memória da região.

Daquelas cantinas que parecem ter sido abertas antes da CLT: fila na porta, toalha xadrez, barulho confortável de talher batendo em prato fundo, cheiro de alho, molho de tomate e lembrança boa. Do mesmo jeito que a locadora do carro – que escolhemos em sampa, logo na entrada – o restaurante escolhido, parecia disputar pra saber quem era mais palmeirense: bandeirinha no balcão, chaveiro verde e branco e o Marcelo, dono do lugar, com um “vai Palmeiras” pendurado no sorriso.

E, ainda assim, isso não foi considerado motivo suficiente pra desconto, upgrade de carro ou perdão cristão por devolver o tanque um tiquinho abaixo da metade. Na porta, de avental, sorriso largo e sotaque carregado, estava o dono da casa, desses que conhecem metade dos clientes pelo nome e a outra metade pelo prato favorito. Em outra palavras, um colírio após a guerra do Alex com o Waze.

E foi ali, entre um “senta aqui” e outro, que ele soltou a ideia como quem tempera o molho: “tô pensando numa reforminha mais pra frente”. Disse que a inspiração veio de ter assistido ao programa “Pesadelo na Cozinha”, desses episódios em que a casa apanha, chora, leva bronca, e renasce com tinta nova e orgulho antigo. A tal “reforminha”, disse ele, daquele jeito brasileiro de diminuir o que é grande só pra não dar azar. Falou de mexer no salão, dar uma ajeitada no banheiro, trocar umas coisas sem tirar o cheiro do lugar. Uma reforma de cantina, em tese, é isso: melhorar sem apagar o sabor de vanguarda.

Democracia funcional, polpetone e o país se equilibrando na porção

Na mesa, se discutia o que realmente importa numa democracia funcional: quem ia pedir o quê, se a lasanha dava pra três, se o vinho da casa era confiável ou parecia mais decisão de última instância. O mundo lá fora desabando e a gente num debate acalorado sobre polpetone.

Entre talheres e manchetes atravessadas, havia ali a nossa própria PL da dosimetria: cada pedido vinha com limite, cada exagero tinha correção imediata e toda decisão era tomada na proporção do apetite e do bom senso. Talvez por isso a sensação fosse a de que aquela mesa funcionava melhor do que muita instituição formal. Ali havia muita amizade sim, mas também além disso: negociação, concessão, veto e acordo possível, tudo resolvido no olho, no apetite e no bom senso. Enquanto isso, o país oficial insistia em tratar tragédia como protocolo e improviso como método.

É assim que o país se equilibra: alguém chora no noticiário enquanto outro negocia porção de batata. Alex, com a familiaridade de quem é cliente antigo, só dizia pro garçom: “Faz igual ao da última vez”, como se já existisse súmula vinculante da refeição perfeita.

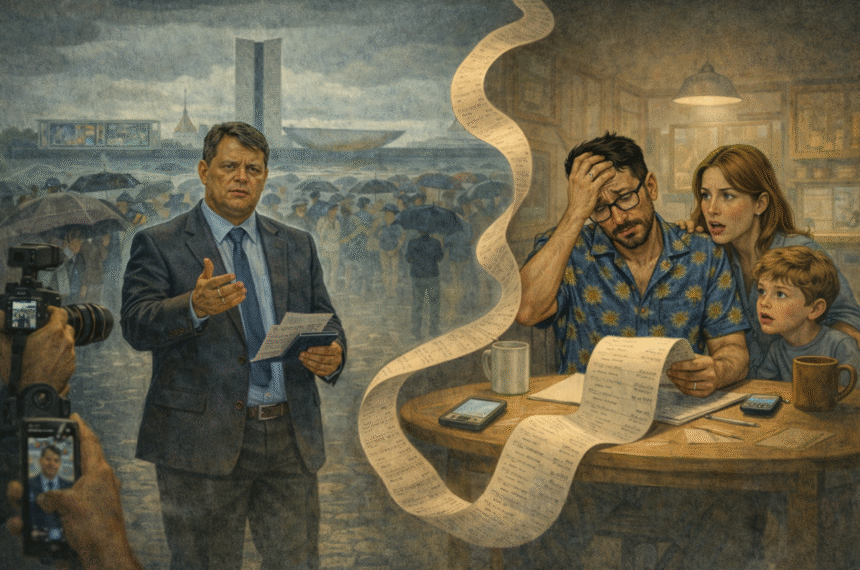

Mas hoje em dia não dá mais pra falar a palavra “família” sem que surja, como parente inconveniente, o sobrenome Bolsonaro. Enquanto a gente mergulhava o pãozinho no antepasto, o celular do Alex vibrava com mais um capítulo da novela: crise interna, áudio vazado, recado atravessado em rede social, herdeiro querendo puxar o tapete do outro pelo controle do espólio político do pai inelegível.

Desse modo, a série “The Bolsonaro’s” se consolidava como franquia de elenco tóxico, sobretudo após os vazamentos de bastidores de filme com Jim Caviezel: bastidor tenso, gritaria, gente acreditando demais no próprio papel, mas sem nenhum anjo vingador pra salvar o roteiro. Só o IBGE, contando os estragos.

E eu pensando na frase do Marcelo, na tal reforma futura, e batendo a comparação automática: a cantina planeja reforma pra caber melhor a clientela, pra melhorar o banheiro, pra ninguém sair de lá humilhado. O país planeja reforma quase sempre pra caber melhor privilégio, pra melhorar o discurso, e pra garantir que a humilhação continue sendo do lado de fora.

Herdeiro oficial, boletim médico e o reality show permanente

Mesmo com cheiro de notícia velha, brasileiro adora ver uma reprise, e o roteiro antigo na televisão trazia o básico que dizia Cazuza, ao se deparar com um presente repetindo o passado, assim o que já era ruim, ainda ganhava subtrama. E depois de muito suspense de bastidor, Bolsonaro naquele dia “escolhia” Flávio Bolsonaro para ser o herdeiro oficial, anúncio feito com a naturalidade de quem troca a senha do Wi-Fi: avisa e pronto.

A consagração do primogênito veio embrulhada em crise com Ciro Gomes e o PSDB do Ceará, porque o bolsonarismo não consegue tomar café sem brigar com alguém, de preferência em público. No mesmo universo, Michelle Bolsonaro, que até outro dia era a santa padroeira do PL Mulher, foi delicadamente empurrada pra fora de cena “por motivos de saúde”.

Segundo o partido, a ex-primeira-dama estaria enfrentando alterações médicas agravadas pela prisão do marido e pelo aumento da pressão política sobre a família. Traduzindo: a imunidade caiu no corpo, mas a febre continua na base.

À época, o PL avisava que ela havia tido queda de imunidade, ganhando afastamento médico e direito a reavaliação no fim do período, como quem recebe laudo pra sair de novela e voltar em participação especial. De quebra, o evento da sigla no Rio, marcado pra 13 do mês passado, foi empurrado pra abril, igual prato que a gente não quer encarar agora e guarda na geladeira.

Mal sabiam que o destino (esse roteirista safado), ainda havia reservado pra ela o papel de especialista em saúde pública de ocasião, com jaleco imaginário, porta-voz das causas clínicas mais seletivas do país: humanidade pra presidiário pós-cirurgia anti-soluço, reclamação formal do barulho do ar-condicionado. Fico imaginando o pessoal de Bangu 1 ou da Papuda abrindo protocolo por causa do incomodo do som do “ventinho”.

E pra completar a tríade do conforto civilizatório, viria também o pedido de uma Smart TV com streaming e internet, até porque nada traduz melhor ‘penitência’ do que maratonar série em 4K, com a consciência em baixa resolução.

No Brasil, o sofrimento nunca é abolido — ele só muda de endereço e de CPF. Pra uns, cela, silêncio e esquecimento; pra outros, laudo, nota oficial e controle remoto. A desigualdade não precisa mais se explicar: ela vem com recibo, assinatura médica e pedido de troca na portaria.

Tarcísio como “só funcionário”, e a conta sempre indo pra gente

No embalo das lembranças e notícias de um passado que nunca deixa de ser hoje, enquanto o ex-presidente cumpria, no enredo, uma pena de 27 anos, havia também um filho “escolhido” que entre trancos e barrancos queria se apresentar como presidenciável de 2026, na mesmíssima tranquilidade de quem só trocou de cadeira na mesma mesa de jantar. Assim, o pai virava ficha corrida, o filho virava projeto de Planalto, esposa virava boletim médico e o partido virava comitê de gerenciamento de danos. Era o Brasil em modo Ney Matogrosso, cantando “Vira-Vira Lobisomem”: o elenco troca de forma, troca de papel, troca de pose, e no refrão quem permanece igual é a cara de pau.

É uma família que opera em modo reality show permanente. Tem filho que briga por protagonismo, filho que foge, filho que ameaça, filho que surta em público. Tem ex-primeira-dama em campanha paralela, fiel seguidor testando limites do Código Penal, base radicalizada pedindo replay de 8 de janeiro como quem pede bis de música em show.

E é aí que entra Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como aquele garçom bem penteado que jura que é só funcionário, mas já senta na mesa da família, opina na divisão da herança e sorri na foto oficial. Posa de gestor técnico, fala em eficiência, em obra, em concessão, em pacote de investimento, mas a cozinha é a mesma, o cheiro é o mesmo, o forno ideológico é o mesmo.

No Brasil, vida de político é meio como a de garçom de luxo: finge que só serve a mesa, mas quase sempre já escolheu quem vai comer primeiro, decidiu o cardápio, reservou os melhores lugares e ainda faz a gente acreditar que ele é o funcionário, quando, na verdade, somos nós que seguimos pagando a conta.

Enquanto isso, em nossa jornada, minha esposa e filho davam nota pro banheiro da cantina, eu me despedia com o corpo inteiro. Sabia que São Paulo ia continuar ali, produzindo trânsito, notícia e crise, com ou sem a minha presença, e o que estava se esgotando não era a cidade, era minha capacidade de assistir, ao vivo, a esse teatro: uma família política se esfaqueando em público, um governador tecnocrata fingindo que não tem nada a ver e um Estado sendo tratado como franquia de fast-food ideológico.

Golden Globe de lasanha e a “arma” progressista confiscada

De volta a nossa despedida, a mesa já estava armada como se fosse plenário improvisado, com guardanapo servindo de ata e vinho da casa funcionando como mediador institucional. Entre uma garfada e outra, a conversa escorregava fácil do trivial para o abismo nacional, como sempre acontece quando ninguém pede salada. Era aquele momento clássico em que o almoço deixa de ser refeição e vira análise de conjuntura, sem direito a réplica nem pedido de vistas. E enquanto o Alex misturava análise política com piada ruim na mesma frase, atacava o polpetone e soltava seguinte pérola:

– No fim das contas, é sempre a gente que paga a conta da família dos outros. Eu ri de um jeito nervoso, daqueles que parecem brincadeira mas já são defesa, era um misto de “tô falando sério” com “deixa eu fingir que não é comigo” ao mesmo tempo.

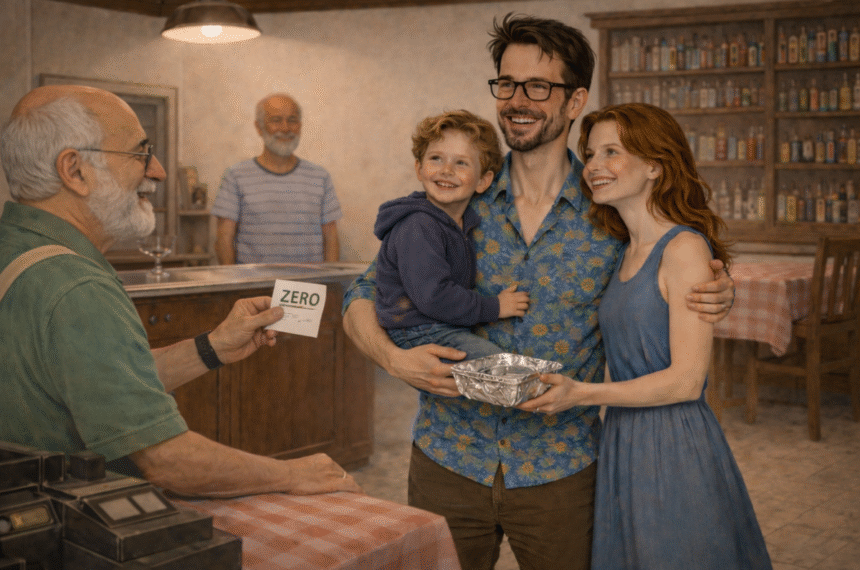

Eu concordei, já me preparando psicologicamente pro susto do papelzinho térmico. O garçom veio com a conta numa bandejinha. Marcelo apareceu junto, de avental, com aquela cara de quem já decidiu alguma coisa. Eu peguei o papel, respirei fundo, abri e vi um número redondo, limpinho: R$ 0,00.

Olhei pra ele, sem entender. Ele deu aquele meio sorriso de ítalo-paulista generoso e soltou, como se estivesse oferecendo um cafezinho:

– Hoje é por conta da casa. Vocês tão indo embora, né? Então leva essa lembrança.

Alex deu uma piscadinha e sorri aliviado. Por um instante, em pleno ABC, eu me senti Fernanda Torres em noite de prêmio. Marcelo era o Billy Crystal da cantina. Alex era o mestre de cerimônias improvisado, desses que anunciam a tragédia e em seguida puxam aplauso pra vida seguir e eu, com minha lasanha embalada em alumínio, virei protagonista inesperado de homenagem surpresa, só que em vez de vestido de gala eu tava de camiseta amarrotada e em vez de palco em Hollywood era piso antiderrapante perto do caixa.

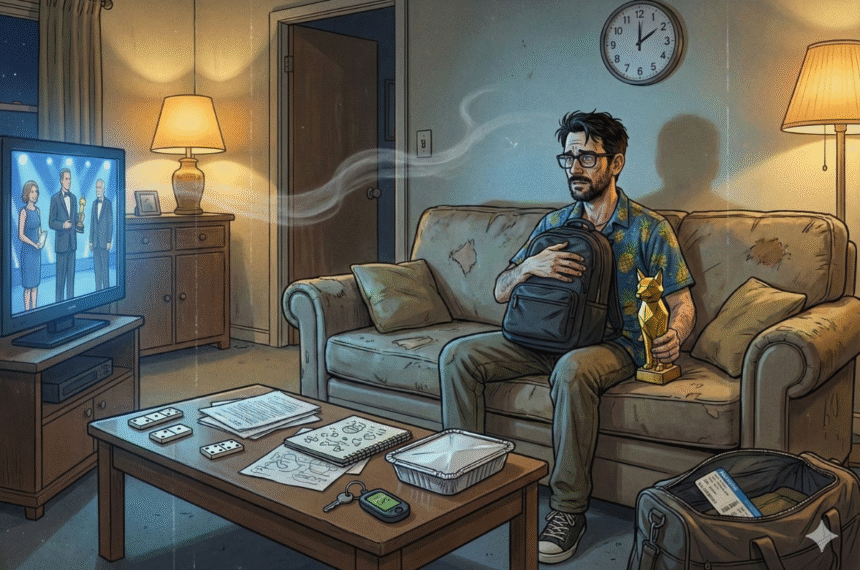

Saí da cantina me sentindo um pouco celebridade, com meu Golden Globe acomodado na mochila como quem carrega um prêmio importante demais pra largar na mesa. O troféu, no caso, era o pote de lasanha fria, espremido entre documento, carregador e remédio de enjoo, porque depois viria uma nova loucura, agora no aeroporto, como se não bastasse a lasanha-troféu anunciando que o dia ainda não tinha terminado.

* * *

E ASSIM, COMO SE FOSSE UM VÓRTEX TEMPORAL DE ROTEIRO DE QUENTIN TARANTINO, MEIO PARTIDOS EM PEDAÇOS, ONDE O COMEÇO PREPARAVA A CENA SEGUINTE, MAS INVERTIDA NO TEXTO, O CAMINHO ATÉ O AEROPORTO SEGUE NO BLOCO SEGUINTE...

* * *

E assim, fomos transportados direto para a casa dos aviões atrapalhados na loucura de devolver o carro e após lagrimas, despedidas e dor de barriga sem fim. E sim, nós progressistas ainda tivemos de enfrentar algo a mais na sala de embarque: uma “arma”. No meio das malas, mochilas e culpas, tinha um quadro com uma pistola desenhada atrás de um vidrinho e a frase em letras garrafais: “EM CASO DE AMEAÇA ZUMBI, QUEBRE O VIDRO.”

A cena no aeroporto foi melhor do que qualquer sessão da CPMI. O raio-x revelou nossa arma metafórica e iniciou-se o pequeno surto institucional do início de uma noite que não parava de prometer. Assim o fiscal olhou, franziu a testa, chamou outro. O outro chamou o piloto, e os três se reuniram em torno do quadro como se tivessem encontrado um manifesto comunista em formato de pôster.

– É impossível embarcar com isso, senhor. – disse um deles de uniforme engomado e olhar de manual, como quem tinha acabado de descobrir um artefato explosivo dentro de uma moldura.

– Mas é só um quadro – respondeu minha esposa ao revelar o óbvio, num tom de quem ainda acreditava que a realidade aceita argumento lógico.

– Ainda assim, não pode – cravou ele, com a firmeza burocrática de quem nunca precisou enfrentar um apocalipse de verdade.

– Nem se o zumbi for bolsonarista? – disparou (alguém que eu juro que não sei mais quem foi), pois minha memória nesse instante, fez igual aeroporto em pane: salvou o constrangimento e extraviou o autor.

Silêncio administrativo. Eu ri sozinho na penumbra de terror político da minha mente: no Brasil de hoje, uma arma decorativa com aviso anti-zumbi não passa, mas ameaça real, com fuzil metafórico e discurso inflamado, sobe a rampa, sobe em trio elétrico, sobe em live e até invade prédio público como se fosse passeio guiado, em reprise de 8 de janeiro.

No fim, atravessei o embarque com a sensação de quem deixa o palco depois do último ato sem saber se houve aplauso ou vaia. O quadro ficou, a lasanha seguiu, o Golden Globe virou memória e o país continuou ali, funcionando no modo inverso da lógica: proibindo símbolos e autorizando delírios. Subi no avião como se entra na história recente do Brasil, sem garantia, sem recibo e com a certeza incômoda de que o perigo nunca esteve na moldura, mas sempre circulou livre pelo saguão, sorrindo para a câmera e pedindo prioridade de embarque.

CPI intestinal e humilhação democrática sem descarga

* * *

…DENTRO DESSE QUASE VÓRTEX TARANTINESCO, O TRAJETO ENTRE DEIXAR O CARRO O “CASA DOS AVIÕES” FOI MEU DESESPERO QUE CONTAREI LOGO ABAIXO.

* * *

Saímos da locadora em direção ao terminal, naquele translado padrão: van cheia, mala empilhada, criança falando alto, adulto fingindo que não tem medo de avião. E ali começou discretamente a minha via-crúcis particular.

A cada sobressalto da van eu pensava que, não faria mal algum uma garfada a mais na cantina “pra não desperdiçar”, o problema é que, a tal garfada parece ter resolvido se inscrever na história eterna do meu sistema digestivo. Minha via-crúcis ficou pior que o Messias da Shopee de língua presa: tropeço atrás de tropeço, promessa atrás de promessa, e eu ali, firme, dizendo pra mim mesmo que “dessa vez vai dar certo”, enquanto o corpo já tinha avisado que não ia.

Pra piorar, o motorista que da locadora nos levava ao aeroporto, estava coberto por uma colônia de personalidade forte, daquelas que chegam antes do sujeito e ficam depois. E desse jeito eu pensava ao considerar: o que podia ser mais tortura e como o sujeito vinha perfumado como se estivesse pronto pra arrancar confissão: era a Inquisição de um chacal em spray, com notas de ‘culpa’.

Não sei qual era a nota da fragrância, mas o tema claramente era “confesse seus pecados”. Bastava respirar pra lembrar de todos os meus erros alimentares, eleitorais e, possivelmente, tributários. Enquanto eu negociava com o meu estômago e com São Cristóvão pra chegar inteiro ao balcão de check-in, o organismo escolheu exatamente a pior hora pra inaugurar uma CPI intestinal. Começou discreto, uma reunião de comissão, e em minutos virou relatório final com pedido de urgência.

* * *

…JÁ NO AEROPORTO, A SALA DE EMBARQUE PARECIA O PLENÁRIO EM DIA DE VOTAÇÃO POLÊMICA: GENTE CORRENDO COM CARA DE URGÊNCIA, FILA VIRANDO PAUTA, ANÚNCIO NO ALTO-FALANTE SOANDO COMO DESPACHO E UMA ANSIEDADE COLETIVA PAIRANDO NO AR.

* * *

Enquanto isso, no saguão, estava eucom a mochila nas costas, meu Golden Globe e uma lasanha chacoalhando na mochila, além da lembrança da arma anti-zumbi que ficou na triagem. Eu suava e tentava manter a pose, mas a pose não tem esfíncter, além do que a colônia inquisitorial ainda pairava no ar, piorando tudo. Desse modo, fiz o trajeto clássico do desesperado: olhar pras placas, tomar o bonequinho com “W” como bússola moral, e calcular a distância entre urgência e a dignidade. O medo não era só da dor de barriga; era de, num descuido, ver meu prêmio despencar direto na privada do aeroporto.

Era um misto de prazer e masoquismo. Prazer de ter comido, de ter ficado até o fim, de ter feito a despedida do jeito certo. Mas também um masoquismo muito brasileiro: eu tinha escolhido tudo aquilo, exagerei na comida, aceitei mais um gole de vinhos, ri demais da desgraça alheia, carreguei quadro de arma anti-zumbi e agora era refém do meu próprio roteiro.

Ali, trancado no banheiro do aeroporto, abraçando meu Golden Globe com uma mão, segurando a mochila com a outra pra não cair nada na água sanitária da civilização, eu entendi minha pequena tragédia democrática pessoal. Eu ri dos bolsonaristas, ri do clã, ri do país que vive fazendo escolha errada, e no fim estava exatamente igual: ajoelhado diante da privada da realidade, pedindo pra passar, enquanto o país continuava lá fora, firme, fazendo suas necessidades históricas sem descarga.

Atraso pra Porto Alegre, ratinho feliz e a síntese perfeita do país

Quando finalmente saí do banheiro, meio pálido, meio aliviado, com a mochila nas costas e o troféu intacto, achei que o ato de humilhação já tinha sido suficiente. Foi nesse momento que, cortando o saguão, passou uma maluca descabelada correndo atrás de uma criatura parecendo um ratinho feliz: a maluca era minha esposa, o ratinho, obviamente, era meu filho.

Ela vinha em modo “mãe em aeroporto”: bolsa escorregando do ombro, cabelo preso de qualquer jeito, semblante de quem já atravessou três guerras e duas filas de check-in. Ele, em modo roedor extasiado: rindo, desviando das cadeiras, flanando entre as pernas dos passageiros, como se o terminal fosse parque de diversões gratuito financiado pelo contribuinte.

Chegamos ao portão naquela mistura de fim de maratona com começo de velório. Em vez de bronca, o rapaz olhou pra nossa cara de derrotados, digitou qualquer coisa no sistema e anunciou: “O voo pra Porto Alegre vai atrasar um pouco, pessoal. O tempo lá tá igual ao de Brasília…”

Faltou só ele completar: nublado, instável, com risco de tempestade a qualquer momento e sensação térmica de crise institucional permanente. Porto Alegre atrasada porque o tempo “tá igual ao de Brasília” é a síntese perfeita do país. Assim, até o clima regional resolve imitar a capital na vocação pro caos, e a gente corre, transpira, quase perde o voo, pra descobrir que quem tava atrasado não era a família, era o país.

Nostalgia em trânsito SP

Talvez só quem viveu São Paulo e um passado entenda essa sensação de nostalgia com cheiro de filmadora em fita VHS, daqueles domingos em família, quando a gente rebobinava memórias entre risadas e o chiado da gravação. São lembranças que os mais velhos carregam como quem guarda um ingresso velho no bolso, e a cidade também parece guardar suas cenas favoritas, esperando ser revisitada nos corredores apressados dos aeroportos.

Admirado, olhei meu filho indo de um lado pro outro, perna cruzada e inquietação de quem ainda não aprendeu o valor do tédio. Eu, sentado naquelas cadeiras de plástico metalizado de aeroporto, que mereciam uma versão moderna e um pedido de desculpas, me aconcheguei abraçado ao meu Golden Globe. Vi a mim mesmo ali, meio pai, meio passageiro, e vi meu filho-ratinho ainda com energia, enquanto minha esposa-maluca tentava domar o pequeno roedor com a diplomacia impossível de quem já negociou com sono, fome e fila. Pensei que, no fundo, tudo aquilo fazia sentido demais: um progressista carregando uma pistola de mentira, barrado como ameaça; uma família trazendo uma ameaça real armada, circulando livre; e um voo pro sul atrasado porque o céu resolveu imitar o humor de Brasília.

Quando enfim fomos chamados, o início do embarque já não era só um procedimento de aeroporto. Era quase uma cerimônia de transição de governo: filas confusas, gente furando a ordem, prioridade mal compreendida, cada um achando que sua dor é mais urgente do que a do outro. Entramos no avião como brasileiros entram em ciclo político novo: cansados, desconfiados, um pouco aliviados e completamente sem garantia de que o próximo trecho vai ser melhor.

E aí bateu a ideia de que quem se despede nunca se despede só da cidade; a gente se despede da versão de nós mesmos que morava nela, da mesma forma que parte do eleitor brasileiro um dia precisou se despedir da versão que acreditou em Jair Bolsonaro — não do personagem em si, mas da fantasia que projetou nele, antes de descobrir que o abandono também pode ser uma escolha política.

E aí vem a piada involuntária: SP, pra quem não sabe, era também metragem de tempo de gravação na era das fitas, um número impresso no plástico que dizia quantos minutos de vida cabiam ali dentro. Coincidência ou não, foi mais ou menos assim que parte do país gravou sua esperança política: achando que dava pra rebobinar depois, apagar o trecho ruim e seguir como se nada tivesse mastigado a fita no meio do caminho. A maioria dos jovens hoje nem faz ideia do que seja rebobinar, muito menos entender a ansiedade de ver a fita mastigar e engolir um aniversário inteiro.

Só que a política brasileira virou exatamente isso: um país rodando em “modo SP”, economizando minuto, apagando trecho, regravando por cima, e depois fingindo surpresa quando o resultado sai com fantasma na imagem e chiado no áudio. A gente tenta avançar, mas alguém aperta REC de novo no mesmo escândalo, no mesmo clã, na mesma promessa de ordem, e quando percebe, está preso num replay de baixa resolução que chamam de normalidade.

São Paulo vai continuar: as sirenes, as obras eternas, os podcasts com cara de rádio antigo e TV de tubo, Os Bolsonaros se digladiando em bastidor, Tarcísio equilibrando o prato de “gestão” e a taça de radicalismo, e um país inteiro convivendo com a própria ameaça zumbi, sem coragem de quebrar o vidro. E um sentimento que ainda hoje persiste: a impressão de que a cidade não termina quando você sai dela. Ela só muda de lugar.

Memória de CPI e os números do mau agouro

De volta em casa, longe da plateia paulistana e toalete aeroportuário, eu fiz o que todo brasileiro faz depois de sobreviver a um dia desses: virei arquivo, história. Levo comigo a cantina do Marcelo, o banho de análise sanitária dos “sommelier de banheiro”, o GPS teimoso do Alex, o abraço com mão de coxinha, a conta de graça que valeu mais que emenda parlamentar, o quadro anti-zumbi confiscado, o sprint surreal da minha esposa atrás do nosso ratinho feliz no saguão e a passagem relâmpago pelo trono do aeroporto junto ao perfume inquisitorial do motorista da locadora.

Se o Brasil insiste em ser série de streaming de gosto duvidoso, eu, pelo menos, quero escolher de que sofá e de que banheiro vou assistir. Aqui em casa, rachadinha continua sendo só o nome carinhoso da conta dividida, zumbi por enquanto só em filme, e isso, por enquanto, ainda é um alívio. Mas, se tudo que contei aqui foi verídico ou ficção, te confesso uma coisa: não lembro se foi exatamente assim que tudo aconteceu, nessa ordem, com esses diálogos, esse atraso e esse vento gelado entrando pela porta do embarque. Sabe como é, memória de brasileiro é tipo ata de CPI: cada um assina a sua versão.

Na mesma noite em que O Agente Secreto disputa na premiação do Globo de Ouro, a nostalgia me pegou lembrando e acabei por cutucar certas dúvidas que não cabem em um guardanapo: será que o Marcelo conseguiu fazer a tal reforma, ou a cantina seguiu do mesmo jeito? Até porque tem coisa que a gente só promete pra não dar azar. E mais, será que o Brasil um dia encara a própria reforma sem arrancar o chão de quem trabalha, sem pintar fachada com o suor de trabalhador e chamar isso de modernização? Até porque, no meu caso, basta um coquetel de Lactopurga misturado com Engov pra meu intestino também ser reformado, com direito a bronca de chef(e), trilha dramática de um “agora vai” que, no fundo, é só esperança que confunde fiozinho acima do umbigo com uma tremenda dor de barriga.

Jamais saberei, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: por muitos anos ainda, toda vez que uma garganta umedecida por uma colônia agressiva, de personalidade forte, resolver se aproximar pra puxar conversa, alguma parte de mim vai se encolher e lembrar daquela derrota íntima no aeroporto. E assim, enquanto assisto a premiação em que o Brasil disputa, jamais esquecerei daquele daquela despedida em que eu guardava comigo um lobo que minha esposa apelidou de Golden Globe. E, junto de meus dedos cansados, eu sentia levava nas mãos a prova de que no Brasil, até uma mera lembrança vem com tarifa extra: uma mão na mochila, outra na dignidade, e o resto tentando equilibro pra não se esborrachar no chão.

Acho que nesse dia eu passei a entender melhor o país em que moro, descobri que o Brasil cabe inteiro entre o check-in e uma privada, enquanto minha cabeça ecoava a lembrança de um Marcelo tranquilo, falando em “reforminha”, como se o mundo não tivesse infiltração até no reboco. A mera lembrança ativa um alarme nos dedos dos pés que se encolhem no tênis, as tripas relembram da via-crúcis no aeroporto, o estômago faz o sinal da cruz.

E assim, até hoje, o cérebro da minha barriga começa automaticamente a procurar a plaquinha azul do banheiro mais próximo nessas situações, até porque na numerologia particular do meu intestino, 17 e 22 viraram número de mau agouro: ao invés de apertar, ele anula, corre pro banheiro e confirma só o botão que mais tem importado atualmente, o da descarga.