Café com Cinismo — Edição Especial de Natal

Uma ceia com farofa de polarização, rabanada institucional e a velha pergunta: quem registrou o direito autoral do “ho, ho, ho” no cartório do Brasil?

- Publicado: 13/02/2026

- Alterado: 25/12/2025

- Autor: Redação

- Fonte: Teatro SABESP FREI CANECA

Prólogo

Ho Ho Ho….meus caros, Cinismers !!!

Sim, nós conseguimos sobreviver a ressaca de ontem, foi mais forte que o burnout de todo o ano de 2025 — e claro, um exagero em matéria de cafeína política. Tivemos nossos amores, desavenças medonhas e aquele tipo de reconciliação que só acontece porque dezembro exige pose pra retrato em mesinha de hall de entrada. Aí então, você clica na minha coluna com o mesmo mau humor de quem já acorda sabendo que “ano novo” é só a fantasia mais bem-sucedida do calendário, e que a gente vai repetir promessas com a convicção de um deputado em campanha, mesmo sabendo exatamente onde isso termina.

Com as resoluções que sabemos, não vamos cumprir a academia que a gente se matricula com fé de réveillon e abandona com a disciplina de um feriado prolongado. Tem aquela conta ou boleto que venceu mais do que reviravolta de novela, mais do que desculpa de fim de ano, mais do que o “segunda eu começo” que virou patrimônio imaterial da procrastinação brasileira. E ainda tem o cardio emocional da ceia: um peru seco tentando ser protagonista, uma comida agridoce fingindo sofisticação, e a cidra jurando que é champagne, porque até o brinde no Brasil gosta de performance.

Mesmo assim, a gente projeta o ano seguinte como se tivesse todo mês o tal 13º salário, como se o futuro viesse com desconto, cashback e um cupom de esperança válido até fevereiro. É assim que o país anda: empurrando o caos pra debaixo do tapete com a elegância de quem varre rápido antes da visita chegar, jurando que em 26 a gente resolve. Resolve sim. A gente resolve igual resolve sempre: deixando pra depois, chamando de “transição”, e batizando a enrolação de “planejamento”.

O Café com Cinismo abre a porta no fim do ano do jeito que dá: com a guirlanda virando disputa na porta de casa, como se o Natal tivesse virado campeonato de condomínio e o troféu fosse uma estrela de plástico piscando torto. Dezembro é esse mês em que a gente empilha afeto, dívida, retrospectiva e rancor na mesma prateleira, e ainda quer que a prateleira aguente sem estalar. A ceia chega com perfume de “harmonia”, mas o que costuma estourar primeiro é o comentário atravessado, servido frio e sem guardanapo.

E o brinde, claro, vem com aquela solenidade de comercial de margarina, só que na taça tem cidra fingindo ser champagne, porque a realidade também adora cosplay. Mistura com peru, comida agridoce, sobremesa que parece trégua e conversa que parece armadilha, e pronto: está montado o cenário perfeito para a política fazer o que ela faz melhor, que é entrar na sala sem pedir licença e sentar no lugar do bom senso. Até o presépio ganha pauta, a árvore ganha ideologia, e o bom velhinho vira argumento, porque aqui símbolo não descansa nem no feriado.

Do lado de cá, o Café com Cinismo por vezes segue marinho e de molho: feito com água salgada de notícia, espuma de indignação e aquele gosto de ressaca institucional que o país deixa na boca quando tenta sorrir para foto e tropeça na própria história. Nossa missão é a de sempre, só que com pisca-pisca: moer o ano no filtro, servir quente e olhar pro absurdo sem fingir que é normal. Porque no Brasil, no fim das contas, até o Natal é disputa de narrativa, e alguém sempre tenta embrulhar a realidade para vender como presente.

A semana quinzenal foi de fortes emoções, e o Brasil, como você já sabe, não é pra amadores, eu diria que o planeta Terra também não, imagina os ET’s olhando pra gente lá de cima e decidindo adiar o contato oficial pra depois do Carnaval, porque do roteiro da prisão do Bozo até hoje teve coisa demais pra qualquer ceia digerir. Mesmo assim eu elenquei sete pontinhos pra gente rir juntos, então já sabe: se agarra na poltrona com o ar condicionado no máximo, ou no soprador de vento quente que em algumas regiões atende pelo nome de ventilador.

E bora fingir que tá nevando com nossos suéteres comprados na Renner pra fingir que somos Made in Brazil, porque a coluna mais divertida desse portal desembarca feito rena de porre com um velho gordo e comunista mandando puxar toneladas de baboseiras, uma vez mais — bem debaixo da lareira imaginária, entre a meia pendurada e os biscoitos baratos da mercearia do seu Quincas, só pra você poder encarar mais um Natal com cara de boletim de ocorrência e gosto de cidra morna esquecida ao sol na varanda dos fundos.

Natal em sete pedidos e um saco verde-amarelo

Abertura

O Natal chega, como sempre, prometendo paz na embalagem e entregando ruído no manual de instruções. A diferença é que, em 2025, até o pisca-pisca parece ter opinião formada e a ceia virou audiência pública, com tio do pavê fazendo live e prima do “não é bem assim” abrindo thread. É a época do ano em que a gente finge que o mundo cabe numa mesa, mas Brasília insiste em trazer a cadeira extra: a do cálculo, a do casuísmo e a do “vamos ver”.

No Brasil, o presépio não tem mais só reis magos, tem relator, tem emenda e tem segurança na porta. Papai Noel ganhou novo emprego: além de entregar presente, precisa explicar paleta de cores, justificar patrocínio, e responder se o saco é verde por estética ou por convicção. E quando alguém pergunta “qual é o espírito do Natal?”, sempre aparece um assessor dizendo que é “prosperidade e exclusividade”, como se o afeto fosse uma linha premium e a esperança viesse com nota fiscal.

Por isso, este texto é uma cartinha às avessas. Em vez de pedir brinquedo, pede filtro de cinismo; em vez de pedir neve, pede memória; em vez de pedir “um ano melhor”, pede só que o país pare de confundir símbolo com uniforme e sofrimento com estratégia. Vamos abrir sete pedidos, como quem abre sete pacotes embaixo da árvore, sabendo que dentro pode vir brinquedo, pode vir processo, pode vir boicote, pode vir decreto, e pode vir aquela coisa mais brasileira de todas: a certeza de que, se não der pra ganhar no mérito, dá pra ganhar na narrativa.

Este texto é uma cartinha às avessas. Em vez de pedir brinquedo, pede filtro de cinismo; em vez de pedir neve, pede memória; em vez de pedir “um ano melhor”, pede lucidez. Porque o país anda confundindo símbolo com uniforme e sofrimento com estratégia, e chamando isso de tradição. Vamos abrir cinco pedidos como quem abre cinco pacotes: sabendo que dentro pode vir brinquedo, pode vir processo, pode vir culto, pode vir passaporte, e pode vir clã.

1) O saco verde e o Natal privatizado, com o clã no presépio

Em certos lugares desse Brasil de meu deus, ainda seguem Balneário Camboriú inventou um Natal que parece reunião de condomínio com trilha sonora de shopping. A estrela no topo da árvore não guia rei mago nenhum, ela guia corretor, influencer e vereador em campanha permanente, todos com aquele sorriso de quem acabou de descobrir que “tradição” é um ótimo jeito de vender exclusividade sem dizer “exclusão”. A cidade troca o vermelho por dourado, chama de “sofisticação”, e pronto: o mesmo enredo ganha embalagem de cobertura duplex. E o saco verde surge como quem não quer nada, só como “detalhe estético”, igual aquele parente que aparece de camisa verde e jura que foi “porque combinou com a toalha da mesa”.

O truque é sempre o mesmo: você não transforma enfeite em palanque, você transforma palanque em enfeite. É mais elegante e dá menos trabalho. A guirlanda vira disputa na porta de casa, o espumante vira cidra com pose de champagne, o peru vira reunião de família com farofa agridoce e ressentimento bem temperado, e o café da manhã vira ritual de sobrevivência: café marinho, feito no automático, enquanto o zap-zap da família late “comunismo” antes das oito.

Aí entra o elenco fixo: o Tio do Pavê que chama orçamento de “mimimi”, a Prima do ‘não é bem assim’ que quer relativizar até o pisca-pisca, e o Pastor do Áudio Longo que transforma o “ho, ho, ho” num culto de três horas, com oferta, QR Code e ameaça de inferno no final. O Brasil é isso: a gente tenta montar um presépio e aparece um gabinete inteiro querendo escolher a cor do musgo de papelão das sobras de caixa de entrega da Amazon, exigindo nota fiscal do anjo, licitação pra estrela natalina e manual de conduta pra manjedoura.

E como toda decoração brasileira precisa de protagonista, o clã entra pela porta da frente, com crachá e biografia. O saco é verde, mas até parece tá roxo de tanta porrada: é simplesmente o único órgão — “testículo institucional”, ainda encarregado de segurar essa ópera de herdeiros mamando nas tetas do governo. Tem que ter um baita saco mesmo… pena que o país já tá de saco cheio, por isso começou a cortar a fita do embrulho com a faca do peru, sem paciência pra mais um amigo (bem) secreto na vibe desapego de interesse — com direito a sorteio onde você tira um “amigo” com post- it de devolução e etiqueta em letras garrafais dizendo: “NÃO ME SERVE MAIS”.

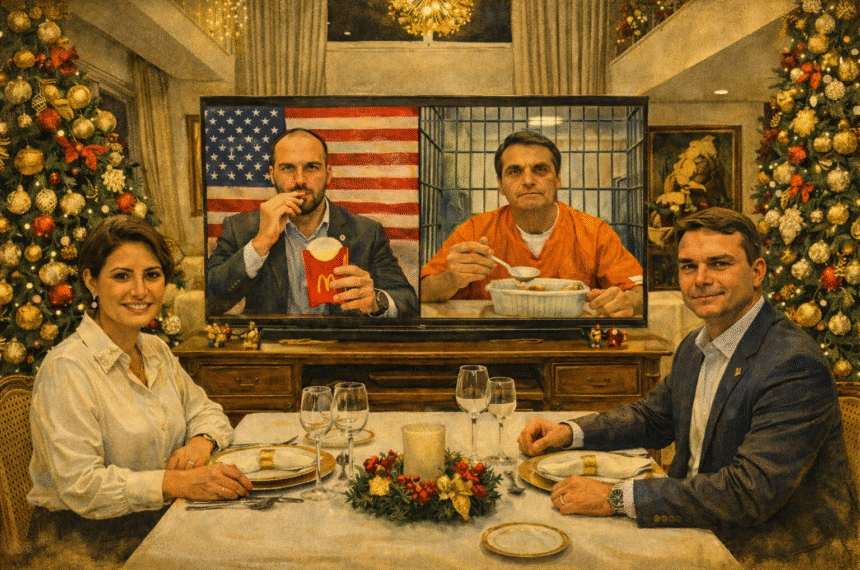

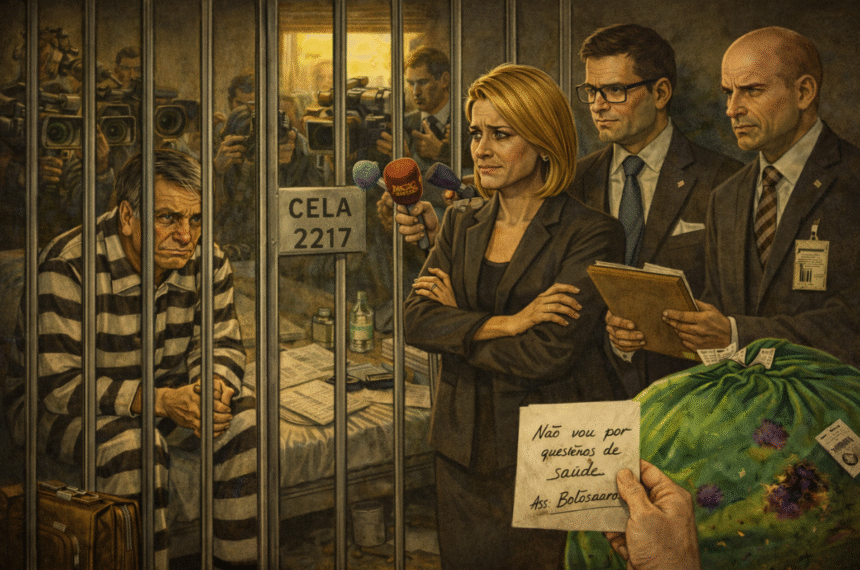

Assim, a família inteira disputa aos tapas quem vai herdar o microfone, quem ganha o sobrenome e quem de lambuja recebe a desculpa. Jair Bolsonaro, num capítulo em que até o silêncio vira estratégia de campanha, parece autorizar a própria lenda do “mito” ao desautorizar a própria entrevista. A ideia de conversar com um veículo que o tinha no radar escorreu pelo ralo assim que o aval institucional entrou em cena, desse modo, o bolsonarismo montou um cenário como quem monta e desmonta presépio: tudo no lugar, inclusive o drama da justificativa.

Aí aparece o bilhete manuscrito, aquele “não vou por questões de saúde”, e o país inteiro já completa sozinho a frase, É VERDADE ESSE BILETE. A partir daí, o resto é protocolo: economizar microfone, poupar advogado e não temperar o inquérito antes do arroz à grega. É quase como um cinto de castidade retórico: fecha na hora do “ao vivo” e só reabre quando o advogado dá a benção, como quem libera sobremesa em regime fechado.

Nos bastidores, Michelle entra como quem olha o microfone e vê um piso ensaboado: cuidado, isso derruba. A defesa, que não tem paciência para épico, enxerga risco onde a militância enxerga “capítulo”, porque militância quer história com vilão, e advogado quer história sem adjetivo, sem metáfora e, sobretudo, sem frase que vire prova.

E tem o detalhe que dói mais do que a entrevista cancelada: a briga pelo controle do sobrenome. Flávio queria o carimbo ao vivo, aquele apoio dito em voz alta que transforma pré-candidatura em destino, mas apoio ao vivo é coisa cruel, não volta pra embalagem e ainda deixa recibo. No fim, a ordem do dia não é “fale bonito”, e sim “fale pouco”. O recado que circula na mesa é o mais brasileiro possível: manchete passa, processo fica — e uma frase torta gruda mais do que glitter de Natal. A cadeia, nessa lógica, vira cenário e a saúde vira escudo, porque no bolsonarismo até o termômetro precisa combinar com a estratégia. O Natal privatizado é isso: até a fala do preso vira franquia, com autorização, veto e manual de marca.

Enquanto isso, Flávio desembarca no Espírito Santo prometendo ser “um Bolsonaro moderado”, uma expressão linda porque já nasce com saída de emergência pra qualquer pergunta: no bolsonarismo, “moderado” é verbo intransitivo, foge do predicado, não admite objeto e ainda escapa pela concordância… e, quando aparece joia, é sempre sem recibo, “por engano”, com sujeito oculto e consciência passiva de rachadinha. E mais, moderado para quem? Para o Magno Malta do culto? Para o Malafaia que já sonha com Tarcísio de Freitas e Michelle numa chapa de vitrine, tipo árvore de Natal montada por decorador caro?

Ou talvez “moderado” seja só a versão family friendly da treta: pro eleitor que quer herdar a máquina de confusão, mas vender como “capacidade de diálogo”, tipo liquidificador sem lâmina anunciado como “processador de consensos”. No canto do palco, a política faz cosplay de moralidade: Eduardo Bolsonaro vira personagem sem passaporte em sumiço crônico e punição por faltas, Alexandre Ramagem atravessa a cena com cheiro de ressaca, abraçado na árvore de Natal e tentando sair pela porta dos fundos como quem foge da pia cheia de louça.

Patético é elogio, até porque isso já é aquele estágio em que a vergonha pede distância, o cinismo pede recibo e a República só consegue fazer uma coisa sensata: trocar o brinde por um copo d’água e fingir que não conhece. Enquanto isso, a Câmara arranca o passaporte diplomático dos dois como quem toma a taça da mão do parente já no terceiro brinde e avisa: “tá beleza, acho que já chega, campeão, agora só água”. Tudo isso embalado com a frase preferida do bolsonarismo quando a consequência chega: “perseguição”, palavra elástica que cobre de multa a condenação, de vergonha a estratégia, de erro a método.

Em bilhete escrito da Papuda, Jair confirmou, com erros de Flávio, que o “Zero Um” virou candidato oficial, e a caligrafia veio pior que receita de médico em plantão de madrugada, daquelas que você só decifra depois que o farmacêutico faz uma pós em hieróglifo e ainda assim te vende um “genérico aproximado”.

O papel tinha aquela solenidade de documento histórico, só que com a gramática pedindo socorro e a caneta fazendo cosplay de sirene: a cada palavra torta, parecia que o português perdia os dentes, pós moleque de skate em lomba, rolando morro abaixo sem capacete e sem plano odontológico.

E aí você entende o método: não é comunicado, é relíquia; não é anúncio, é bilhete de geladeira com pretensão de Diário Oficial. A cena é brasileira no nível hard: o ex-presidente não anuncia em coletiva, não grava vídeo, não faz discurso, ele consagra no rabisco, como quem autentica destino no guardanapo da lanchonete. O conteúdo diz “Flávio”, mas a ortografia diz “foge”, e o subtexto diz “não me peçam microfone”. No fim, ficou a confirmação e ficou o estilo: a candidatura nasce do cárcere, assinada em letra capenga, como se a própria língua estivesse algemada junto.

Aí você entende por que Balneário e Santa Catarina são o cenário perfeito desse Natal. É o lugar onde o sobrenome vira decoração e a decoração vira senha. Carlos Bolsonaro troca o Rio por São José como quem troca o presépio de mesa por um presépio em tamanho real, dizendo que é “o lar”, citando curso de tiro, futebol de sábado e hot-dog com queijo, como se isso fosse certificado de catarinense. E no bastidor, Jorginho Mello tenta manter a direita catarinense colada com fita crepe, enquanto Caroline de Toni e Esperidião Amin viram aquelas bolas da árvore que todo mundo quer pendurar, mas ninguém quer que o outro encoste.

O saco do Papai Noel, nesse pedaço do mapa, não é só verde: ele é um projeto de poder embrulhado, com glitter por cima e briga de bastidor por baixo. E o mais cínico é que funciona, porque o Natal, quando vira vitrine, vende qualquer coisa: vende “paz” com cara de patrulha, vende “família” com cara de comício, vende “tradição” com cara de marketing. No fim, o saco verde é só o símbolo mais honesto desse país: ele não promete milagre, ele promete disputa, e entrega exatamente o que prometeu fiasco parcelado em 12 vezes, com juros de cinismo e “taxa de patriotismo de araque” embutida.

2) A entrevista que não aconteceu e o desejo de transformar cadeia em narrativa

Havia um Natal com horário marcado e cara de protocolo: entrevista do ex-presidente na Polícia Federal, autorizada por Alexandre de Moraes, como se a República tivesse resolvido, por um instante, brincar de normalidade. O bolsonarismo já via a cena pronta: a grade emoldurando o “injustiçado”, o silêncio virando trilha sonora, o Estado fazendo figuração, e a pergunta virando pretexto. É o tipo de solenidade que, no Brasil, nasce com ar de missa e termina com cara de áudio vazado no grupo da família.

Só que a festa deles sempre depende de uma coisa muito específica: controle remoto. Quando a câmera não é “do cercadinho”, quando não dá pra escolher o corte, a legenda, o ângulo e a indignação em 4K, a valentia começa a pedir um copo d’água e um advogado por perto. A entrevista, que seria “a fala histórica”, virou “a fala que é melhor não falar”, e entrou em cena o bilhete manuscrito, aquele clássico brasileiro que serve pra furar compromisso, escapar de DR e, em caso de emergência política, simular que o corpo tomou a decisão antes da cabeça.

A expressão “por questões de saúde” funciona como guarda-chuva: cobre febre, cobre medo, cobre estratégia, e ainda dá pra fingir que é Deus quem está mexendo no roteiro. E aqui o roteiro é cruelmente prático: se fala demais, vira prova; se não fala, vira mártir. Se concede entrevista, atrapalha a tese do abatimento, se cancela, reforça a ideia de que o corpo é trincheira e a cela é cenário, porque no bolsonarismo até a própria pulsação virou assessoria de imprensa.

E aí entra o núcleo duro do presépio familiar, onde nunca falta gente querendo ser protagonista da própria natividade. Michelle aparece como a administradora do risco, aquela que olha pra qualquer microfone como quem olha pra um piso molhado: “cuidado, isso derruba”. Advogados fazem o papel dos tios realistas da ceia, os únicos que não bebem a fantasia junto com o espumante, porque sabem que frase solta vira munição de processo com a facilidade com que farofa vira briga.

No fundo, a entrevista não era “uma entrevista”: era a divulgação da disputa pelo espólio, com Flávio ganhando carimbo público, algo que transforma sua pré-candidatura em destino e obriga o bolsonarismo a engolir o mestre das rachadinhas na frente da fila. Só que apoio “ao vivo” é irrevogável. E essa família aprendeu, com o tempo e com a polícia, que microfone é bicho que morde. A solução foi tipicamente brasileira: oficializar tudo num bilhete, porque bilhete tem a vantagem diplomática de não ter repórter, não ter réplica e, principalmente, não ter pergunta.

Assim foi a estratégia, a fala saiu da cadeia como se fosse decreto de fim de ano: “Flávio é o candidato”, escrito com uma caligrafia de plantão, dessas que o farmacêutico lê por intuição e te entrega um “genérico aproximado”. No Natal deles, a política não vem embrulhada, vem grampeada. E, quando a narrativa ameaça virar conversa de verdade, eles puxam a caneta, trancam a frase num papelzinho e deixam o concreto fazer o resto.

3) Zezé, Havaianas e o Brasil que tropeça nos próprios “dois pés”

Zezé Di Camargo entrou na semana como quem entra num especial de Natal: com cara de indignação, trilha de fundo e a convicção de que o controle remoto ainda manda no mundo. Reclamou do SBT por ter chamado Lula e Alexandre de Moraes para a inauguração do canal de notícias, subiu o tom, escolheu palavra feia e anunciou rompimento, como se dissesse “boa noite” e a câmera tivesse obrigação de cortar para o intervalo. E ainda pediu para não exibirem o especial natalino, porque nada grita “liberdade” como tentar mandar na programação alheia.

Só que, enquanto ele faz discurso de outsider na segunda, o Estado municipal segue sendo a produtora executiva mais pontual do Brasil na terça. Segundo o levantamento citado, quase R$ 20 milhões em 2025, pingando de prefeitura em prefeitura com a disciplina de um boleto em débito automático. A moral não é “artista não pode trabalhar”; a moral é o contraste que ri sozinho: vende-se a imagem de “anti-sistema”, mas o cachê chega com CPF institucional e cai certinho, como se a república fosse aquele parente que você diz detestar, mas que aparece na ceia para pagar a conta.

Aí você olha para os chinelos e percebe que o país conseguiu politizar até o pé, que era o último órgão ainda fora do debate. Papai Noel, me entrega um Natal em que “dois pés” seja só chinelo, não senha de guerra cultural. A Havaianas coloca Fernanda Torres na campanha, solta um “comecem 2026 com os dois pés”, e o bolsonarismo ouve como se fosse senha de cofre ideológico, dessas que exigem vídeo de repúdio e tutorial de boicote. E como o Brasil adora confundir trocadilho com atentado, a frase vira prova, a prova vira ofensa, e a ofensa vira missão patriótica de shopping.

Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira entram na dança como se um slogan fosse urna eletrônica: a sola vira palanque, o marketing vira catecismo e a indignação ganha ring light. A sombra majestosa de Fernanda Montenegro paira por tabela no imaginário, porque por aqui até parentesco artístico vira “conspiração” em alta definição. E a patrulha se organiza naquele modo prático: ninguém sabe explicar o problema, mas todo mundo sabe gravar o vídeo jogando chinelo fora.

E teve o boicote mais brasileiro já inventado: loja vendendo Havaianas por R$ 1, a “punição” que esgota estoque e ainda coloca o produto no pé de todo mundo, versão liquidação patriótica. No fim, o mercado boceja, a ação sobe de novo, e a guerra cultural confirma sua vocação doméstica: começa pelo “pé direito” e termina com os dois pés no ridículo. O país, de chinelo e sem paciência, segue tropeçando na própria frase, porque aqui até a metáfora anda descalça e pisa nos cacos de cérebro conservador espalhado no chão da ignorância enquanto a guerra cultural varre a sala com a vassoura errada e chama isso de “ordem”.

4) “Sou o Bolsonaro moderado” e o desejo de parecer novo sem mudar nada

Flávio aparece com o produto do ano, daqueles que chegam com selo “agora vai”: “sou um Bolsonaro mais moderado”. É a mesma receita, só que servida num prato branco, com guardanapo dobrado e cara de restaurante que cobra caro pela água. Ele promete diálogo, equilíbrio, “resolver as coisas na prática”, como quem garante na ceia que este ano ninguém vai falar de política, só pra, três garfadas depois, já estar comparando STF com vilão de novela e PT com monstro embaixo da cama.

A palavra “moderado” no bolsonarismo funciona como perfume de banheiro: dá um ar de frescor, mas não resolve o que está por baixo. A moderação vira gravata de foto oficial, aparece elegante, mas não segura a pancada quando a pergunta atravessa. E aí o discurso “centrado” escorrega para o modo automático, aquele que não precisa de raciocínio, só de alvo: Moraes como personagem fixo, “perseguição” como refrão, e a velha sensação de que o país inteiro é um grande complô que só não foi desvendado ainda porque faltou mais um culto, mais um vídeo, mais um “abre o olho” no grupo da família.

E como a moderação precisa de cenário, o roteiro vem pronto: Flávio vai a evento com Magno Malta, fala em Deus com a naturalidade de quem fala “passa o sal”, e vende a ideia de “equilíbrio” como se fé fosse carimbo de competência administrativa. É um Natal que troca sino por microfone e confunde espiritualidade com marketing, porque no Brasil a palavra “Deus” vira adesivo, desses que você cola no carro e acha que já está com o para-brisa moral em dia.

Enquanto isso, o clã inteiro vira decoração de vitrine: tem o filho que promete ser “novo” sem mexer na herança, tem o irmão “exilado” e cassado que vira símbolo ambulante, tem o outro que circula como se o sobrenome fosse passaporte, e tem Michelle pairando no tabuleiro como aquele enfeite de árvore que ninguém sabe onde pendurar, mas todo mundo quer que apareça na foto. A direita, de olho em 2026, trata a família como franquia: muda o atendente do balcão, mas o cardápio segue igual, com o mesmo prato principal de ressentimento e a mesma sobremesa de nostalgia autoritária.

No fundo, “Bolsonaro moderado” é panetone com embalagem premium e fruta cristalizada antiga: a caixa é bonita, o discurso vem polido, mas a mordida entrega o que sempre esteve ali. A pergunta progressista não é se ele fala mais baixo, e sim o que ele faz com democracia, direitos e políticas públicas quando o sobrenome acha que governar é administrar a raiva como se fosse patrimônio de família. Porque tem coisa que não se resolve trocando o tom de voz: se o projeto é o mesmo, a moderação vira só um jeito educado de empurrar a mesma confusão para debaixo do tapete, esperando que o tapete vote.

5) O passaporte diplomático, o exílio premium e o desejo de punir o Brasil para salvar a selfie

O bolsonarismo inventou um patriotismo de aeroporto: ama o Brasil no embarque e briga com o Brasil no desembarque. A bandeira vai dobradinha na mala, junto com o discurso de “liberdade”, e o resto fica pra Receita, pro Itamaraty e pro povo na fila do emprego. Eduardo Bolsonaro virou personagem dessa modalidade, vivendo nos EUA enquanto a política daqui vira conteúdo EAD por lá. E quando o roteiro aperta, aparece a solução mágica de sempre: internacionalizar o drama como se processo fosse perseguição e consequência fosse censura. No fundo, é um nacionalismo de ring light: só ilumina quando melhora o enquadramento.

A Câmara cassou o mandato de Eduardo por faltas e, com a perda do mandato, ele perde também os privilégios que vinham no pacote do cargo. Aí entra o “exílio premium”: não é fuga, é “missão”, não é ausência, é “luta”, não é conveniência, é “sacrifício” com Wi-Fi bom e café nos “esteitis”. Segundo ele próprio, existe o risco de ficar sem passaporte brasileiro e até a ideia de pedir “passaporte de apátrida”, como se a pátria fosse um aplicativo que você desinstala quando trava. É a tragédia da era digital: a pessoa transforma documento em performance e chama de filosofia.

O problema, do ponto de vista progressista e sem moralismo de papelaria, é que essa tática brinca com coisa séria: sanção, tarifa, visto, diplomacia, comércio, reputação do país. Lá atrás, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, já tinha pedido avaliação para suspender ou cancelar o passaporte diplomático do então deputado licenciado, justamente no contexto dessas pressões e articulações externas. Isso não é “guerra cultural”, é política de dano com nota fiscal, onde quem paga não é o influencer “patriota”, é o trabalhador que depende de exportação, emprego e estabilidade. E o mais irônico, é a chantagem afetiva: chamam de “amor ao Brasil” a prática de tentar piorar o Brasil pra provar um ponto. É como declarar paixão pela família e, pra demonstrar, cortar o gás da casa.

No mesmo presépio, aparece Alexandre Ramagem, também com mandato cassado e descrito como foragido nos Estados Unidos, como se o roteiro da família e dos satélites tivesse virado franquia internacional. A lógica é parecida: aqui, o discurso é de ordem; lá, o movimento é de fuga e vitrine. E a narrativa vem sempre com aquele tempero conhecido, que dá pra reconhecer no cheiro: “perseguição”, “aparelhamento”, “história vai julgar”, tudo servido como se fosse rabanada requentada. No meio, Alexandre de Moraes vira o vilão fixo do folhetim, porque todo seriado precisa de um antagonista que nunca sai de cena. E assim, a política brasileira vira um Natal permanente: o mesmo especial passa todo ano, só mudam os comerciais.

No fim, o pedido indecente é simples e muito verde-amarelo: “me dá sanção contra o Brasil, mas me chama de patriota”. O clã quer punir o país como quem pune o algoritmo, apertando o botão errado e culpando o aparelho. E a gente assiste a esse exílio de selfie como quem vê alguém incendiar o presépio e reclamar que a fumaça estragou a ceia. O Natal deles tem estrela guia, sim, mas ela aponta sempre pro próprio ego, não pra saída. E quando a fantasia cai, sobra o básico que o Veríssimo sempre identificava no cotidiano: a esperteza querendo virar virtude, e o vexame tentando sair com crachá de coragem.

6) O turismo eleitoral do Zero Dois e a disputa pelo espólio

Se o Natal é tempo de mudança, o clã resolveu fazer disso um esporte radical: Carlos Bolsonaro troca o Rio por São José, troca o título de eleitor e tenta trocar o Senado de endereço, como quem muda de mesa na praça de alimentação porque “a luz aqui favorece”. A justificativa vem embrulhada em texto de rede social, com cheiro de crônica pronta: “paz e segurança”, futebol de sábado, clube de tiro, nostalgia e cachorro-quente com molho da casa. É o “vim visitar e acabei ficando”, só que com mandato na mala e palanque no porta-malas. E, no bolsonarismo, até mudança de CEP vira epopeia, porque tudo precisa parecer missão, nunca conveniência.

Só que Santa Catarina não é uma tela em branco onde você cola um sobrenome e chama de paisagem. É território político com fila própria, vaidade local, acordos antigos e brigas novas, com gente que não gosta de ser tratada como cenário de selfie institucional. Como citadoa chegada do Zero Dois provoca um racha na direita catarinense, mas aqui o ponto é o efeito dominó: de repente a disputa deixa de ser “quem apoia quem” e vira “quem manda em quem”, com Jorginho Mello virando o gerente do conflito, tentando salvar a moldura enquanto a foto vira briga, e nomes locais que eram “aliados em potencial” passando a ser concorrentes com sorriso de foto e cotovelo de bastidor.

Assim, o clã chega dizendo que o lugar “aqui é o meu lar”, com aquela segurança de quem aparece na ceia de mãos vazias e ainda quer escolher a música. Na maluquice o estado olha meio torto e responde com a pergunta seca de síndico experiente: “tá, mas e a conta, quem vai pagar”? O problema não é afeto pelo litoral, é o método: escolher onde o sobrenome rende mais e dar pra isso o nome de “chamado”, é esperar que todo mundo trate conveniência como vocação. No Brasil, “amor à terra” às vezes é só um GPS eleitoral recalculando rota quando a rejeição aumenta. E, quando a bússola aponta pro Senado, o discurso vira poesia e a planilha vira destino, como se mandato fosse lembrancinha de turismo.

A justificativa íntima, aliás, é sempre muito humana e muito útil: “aqui eu me sinto bem, seguro, cercado de bons amigos”. É legítimo, claro, todo mundo quer paz. Só fica esquisito quando a paz vem com slogan de “Senado combativo”, como se o objetivo fosse transformar Brasília numa academia de crossfit institucional, puxando ferro contra o STF com a mesma elegância de um grupo de família discutindo política às sete da manhã. O bolsonarismo vende “equilíbrio” como se fosse “botar ordem”, mas o manual geralmente diz outra coisa: lotar a Casa de aliados não pra legislar melhor, e sim pra pressionar melhor. É um projeto de país que confunde representação com cerco, e chama cerco de liberdade.

As pesquisas entram nessa história como enfeite de árvore: brilham, seduzem, dão sensação de destino, mas não substituem debate e não compram coerência no crediário. Um simples levantamento apontar Carluxo como figura competitiva, torna instantaneamente, prova de que sobrenome é currículo, e currículo é atalho, e atalho é virtude nacional quando dá certo. Aí o clã, que vive dizendo odiar elite e “política tradicional”, faz exatamente a coisa mais tradicional que existe: família como máquina, mandato como herança, estado como prateleira. É a dinastia tentando se vender como “outsider”, com a cara séria de quem jura que não viu a própria assinatura no rodapé.

No apagar das luzinhas, o pedido escondido nesse turismo eleitoral é bem simples e autoritário: “me dá um Brasil em que eu concorra em qualquer lugar e chamem isso de liberdade”. Só que liberdade não é rodízio de domicílio eleitoral, nem é tratar a República como condomínio onde o síndico muda de bloco mas não muda de método. O país não precisa de um saco verde mais pesado de ambição familiar, precisa de um saco de responsabilidade repartida, cobrada e fiscalizada, sem mito, sem dinastia e sem chantagem. Porque, quando a poeira baixa, a verdade é curta e incômoda: democracia não é sobrenome, e o Senado não é uma extensão da sala de (bem) estar de um clã de aproveitadores.

7) Fechamento | O detector de cinismo na ceia e o país sem embrulho

Se fosse pra pedir um presente adulto, eu pedia um detector de cinismo com alarme alto. Um aparelho simples, de mesa, desses que ficam do lado do saleiro, e que apitam bem na hora em que alguém diz “eu nem gosto de política” com a mesma convicção de quem acabou de encaminhar vinte vídeos. Ele não faria escândalo por esporte, faria por higiene. Porque, no Brasil, o cinismo entra na casa como parente: tira o sapato, pede água e já começa a reorganizar a conversa.

Eu pedida que ele apitasse quando “moderação” fosse só maquiagem aplicada por cima do mesmo rosto cansado. Apitaria quando “diálogo” virasse palavra de catálogo, bonita na vitrine e inútil na cozinha, ali do lado do peru e do ressentimento. E apitaria com gosto quando o “novo” aparecesse como panetone relançado: muda a caixa, mantém a fruta cristalizada, e ainda quer que a gente agradeça pela inovação. No fundo, o alarme só lembraria o óbvio que a propaganda tenta anestesiar: mudar o tom não muda o método.

Não poderia deixar de pedir que ele também apitasse quando “saúde” virasse escudo, não por falta de empatia, mas por excesso de oportunismo. Porque uma coisa é ficar doente; outra é transformar sintoma em argumento, hospital em cenário e silêncio em estratégia. Aqui, o corpo vira bunker e a narrativa vira curativo, desses que cobrem tudo, menos a ferida principal. E a ceia segue, com a mesma naturalidade de sempre, como se fosse normal discutir a própria realidade em termos de “o que pega melhor no processo”.

Mas claro que, desejaria que o apito fosse alto quando “patriotismo” virasse performance de exportação, aquela modalidade em que se ama o Brasil no discurso e se negocia punição pro Brasil no bastidor. O detector não tem partido, mas tem ouvido. Ele escuta “liberdade” dita como senha e “soberania” usada como figurino, só pra caber no enquadramento e render um vídeo com trilha épica. A bandeira aparece como ring light, o país vira acessório, e quem paga a conta não ganha nem o direito de participar da foto.

Como esse presente não vem, a gente faz o que dá, que no caso é fazer o certo sem pose: rir com precisão, escrever com memória e recusar a moral empoeirada vendida como virtude de prateleira. A gente acende a luz da sala quando o presépio vira palco, porque no escuro sempre tem alguém mexendo no musgo e jurando que foi “tradição”. E, no fim, é isso: democracia não é sobrenome, não é herança, não é franquia. É regra, cobrança e limite, inclusive no Natal, inclusive quando estraga a festa de quem acha que o país vem embrulhado.

E se alguém reclamar, paciência: o Brasil já tem fantasia demais, então que pelo menos a gente dispense o laço, jogue fora o papel brilhante a procura da etiqueta do pacote pra ler em voz alta e torcer pra ter preço caro e a gente poder trocar por algo que a gente realmente queria: um Brasil que pare de confundir barulho com coragem, sobrenome com destino e Natal com palanque de circo.

E claro, se o velho gordinho comunista de vermelho e barba branca quiser me converter, eu troco toda a ideologia e minha cafeteira velha por uma Air Fryer novinha em folha, sem culpa e com manual em duas línguas: fé e pragmatismo.

Feliz Natal: que venha milagre parcelado e esperança nas renas com frete grátis… mas, se não vier – aí a gente brinda do mesmo jeito e chama de “clima natalino” na borra do café.

Abraço.