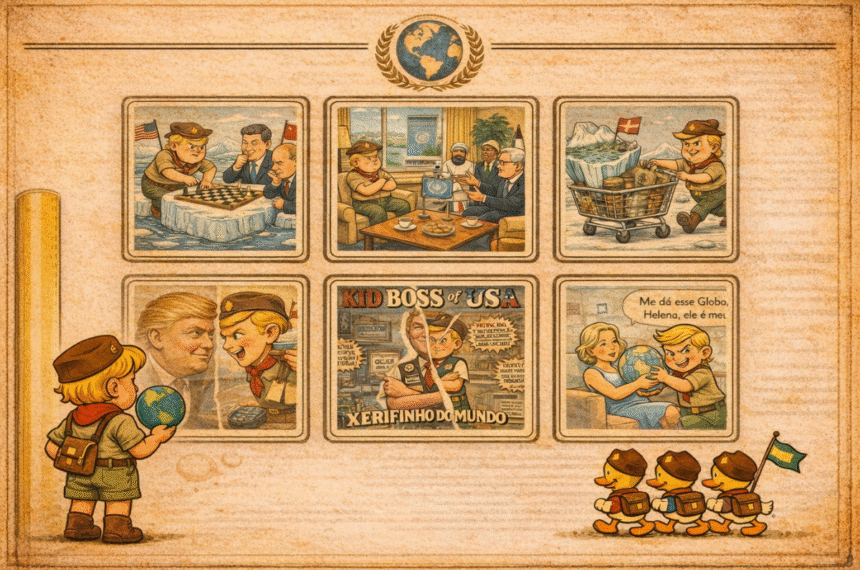

Trump e o Manual de Férias do Fascista Mirim

Um pacote all inclusive com tarifa, ameaça e novela ruim da cartilha turística para quem acha que geopolítica é excursão escolar e que o mundo é um resort com “proibido discordar”

- Publicado: 15/01/2026

- Alterado: 21/01/2026

- Autor: Redação

- Fonte: Fever

Abertura

Verão no Brasil, inverno do outro lado: pra ele tanto faz, o fascista mirim desconhece geografia ou geopolítica, no máximo conhece é o gel, aquele cimento emocional que mantém em pé a coisa que ele chama de cabelo. E claro, a certeza de que, onde a realidade atrapalha, a fantasia dá um jeitinho de furar a fila, passar na frente, mudar a vitrine, pois ele é assim por natureza, prefere sempre o lugar onde a fantasia vira lei e a realidade um boato pra divulgar. O fascista adora viajar no conforto de mala leve e ideologia pesada, consigo leva só o essencial: uma certeza infantil de que simplesmente manda, em um vocabulário de gritos curtos para frases longas demais, além da convicção estúpida de que diplomacia é aquele silêncio que os adultos fazem antes de pedir desculpa sem querer.

Em sua autodefinição “fascismo” é aquela coisa que existia há anos — tão longe que persiste, mas tipo nos filmes do Stallone, meio bidimensional com a solidão de quem apanha do roteiro e mesmo assim volta pra sequência, sempre igual, sempre bravo e burro, mas acreditando que a própria caricatura é a profundidade.

Há algo de colônia de férias nisso tudo, mas daquelas colônias em que o monitor perdeu o apito e quem organiza as brincadeiras é o garoto que confunde liderança com birra. Nessa ótica, o mapa-múndi vira tabuleiro, os aliados viram peões, e a regra do jogo muda no meio da partida, porque a graça do autoritarismo é exatamente essa: ganhar sem precisar combinar com ninguém, nem com o placar, nem com a física.

No pacote “mundo em promoção”, Donald Trump aparece como o animador do resort, aquele que promete show e entrega confusão, enquanto diz que está “protegendo” todo mundo do perigo que ele mesmo acabou de fabricar. Quando a ameaça vem com planilha, tarifa e postagem em rede social, o susto vira política pública, e o constrangimento vira estratégia oficial, com o bônus de render manchete e a sensação de que governar é performar.

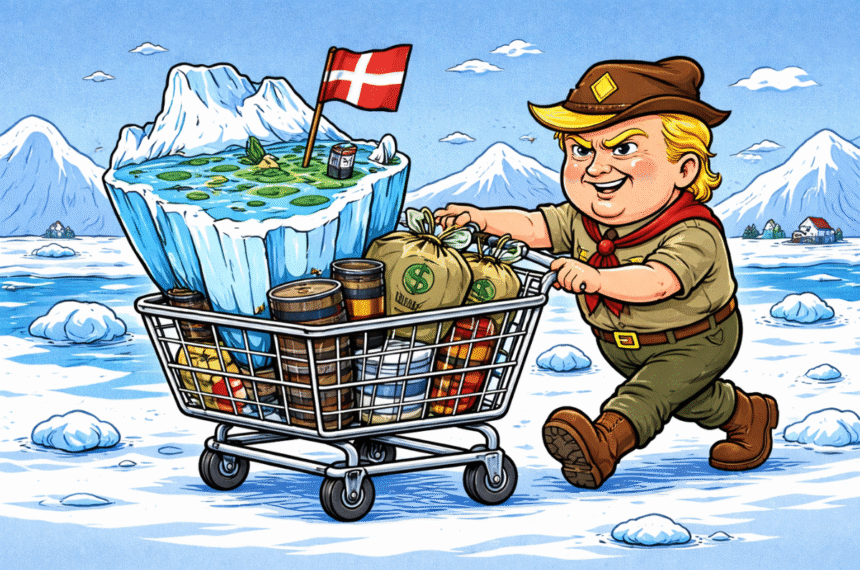

E como toda excursão tem parada obrigatória, a estação do momento atende pelo nome de Groenlândia, aquele pedaço gelado do planeta que virou fetiche de soberania alheia, como se uma ilha pudesse ser comprada no balcão de aeroporto junto com chocolate e perfume. A piada ganha músculos quando entra tarifa na conta e quando governos europeus passam a reagir, não por delicadeza, mas por sobrevivência política, porque amizade atlântica não costuma incluir chantagem comercial com ameaça de anexação.

No fundo, o fascista mirim só quer uma coisa: brincar de adulto sem pagar o preço de ser adulto. E isso exige plateia, exige inimigo e exige um roteiro em que ele sempre tenha o close, mesmo que o capítulo termine com o mercado caindo, a aliança rangendo e a palavra “segurança” sendo usada como uma toalha para cobrir a bagunça que ele fez na sala.

Nobel, birra e Groenlândia de brinde cerimonial

Trump descobriu um novo gênero literário, a carta diplomática em forma de chantagem sentimental, e decidiu escrever para Jonas Gahr Stoere como quem cobra parabéns atrasado: se a Noruega não dá o Nobel, ele não se sente mais “obrigado a pensar puramente na paz”. É a versão estadista do menino que desliga o videogame e leva a bola embora, só que com o selo “Estados Unidos da América” no cabeçalho e a pretensão de transformar ressentimento em doutrina de política externa.

A cena fica ainda mais didática quando a carta aparece como resposta a um puxão de orelha institucional, assinado por Stoere e pelo presidente finlandês Alexander Stubb, contra tarifas impostas a aliados europeus justamente por eles não aceitarem a fantasia de anexação da Groenlândia. O fascista mirim, nesse roteiro, não negocia, ele condiciona, e a condição não é econômica, é psicológica: a diplomacia vira um concurso de popularidade em que quem não aplaude paga pedágio.

O Nobel entra como fetiche de legitimidade, porque nada encanta mais um líder de perfil autoritário do que uma medalha que diga “pacificador” enquanto ele ameaça o mundo na base do tributo. No relato divulgado sobre a carta, a Fundação Nobel reage deixando claro que o prêmio não pode ser “transferido” como se fosse brinde de convenção, e Trump segue tratando o Comitê Norueguês do Nobel como se fosse um puxadinho do governo de Oslo, obrigando Jonas Gahr Stoere a repetir, com paciência de alfabetização institucional, que o comitê é independente e que a Noruega não controla o troféu.

No meio disso, entra María Corina Machado, a tal vencedora do prêmio Nobel da Paz de 2025, segundo o relato reproduzido, e a história ganha um tempero de novela com propósito de humilhação pública: medalha entregue a Trump, Trump agradece em rede social, a Fundação Nobel rebate, e o mundo assiste a uma disputa simbólica em que o prêmio vira instrumento de narrativa, não de paz. É o momento em que a política internacional, em vez de parecer tragédia grega, assume sem vergonha a estética do merchandising: o protagonista não quer a solução, quer a cena.

E então a Groenlândia reaparece como o verdadeiro objeto do desejo, não como geografia, mas como prova de mando, com Trump questionando soberania dinamarquesa, citando Rússia e China como espantalhos úteis e defendendo “controle completo e total” como se segurança coletiva fosse escritura particular. Quando ele diz que “não há documentos escritos” e que barco antigo não garante propriedade, ele ensaia um revisionismo de boutique, escolhendo a história que convém para justificar a ambição que sobrou, e vendendo ao público a ideia de que o mundo só fica seguro quando ele, justamente ele, assina o recibo do planeta.

Política internacional de quintal

A geopolítica, nessa versão infantilizada, vira briga de condomínio, com síndico batendo no portão e exigindo que o prédio vizinho entregue a garagem porque “é estratégico”. O que antes era tratado com nota diplomática agora sai em ameaça de tarifa, e o que antes era divergência entre aliados vira teste de submissão, como se a lealdade fosse medida por quem engole mais seco e sorri no final da reunião.

O curioso é que o fascista mirim se diz patriota, mas se comporta como corretor de mundo, avaliando territórios, precificando parceiros e distribuindo punições como se assinasse um contrato de aluguel do planeta. O patriotismo, aqui, vira uma fantasia de carnaval, usada para justificar qualquer coisa, inclusive a ideia de que uma ilha autônoma e parte do Reino da Dinamarca pode ser tratada como peça de vitrine, desde que o argumento venha embrulhado em “defesa” e “ameaça externa”.

E enquanto isso, as engrenagens oficiais vão sendo lubrificadas com papel timbrado, porque o delírio precisa de carimbo para virar norma. Quando a Casa Branca publica ações presidenciais que mexem com importações estratégicas e se presta a reorganizar o comércio com caneta rápida, o recado para o mundo é que o improviso ganhou gabinete, e que o “governo como reality show” encontrou um modo de virar decreto.

A Europa tenta responder com a liturgia de sempre, falando em diálogo e em instrumentos anti-coerção, mas a sensação é de estar negociando com alguém que transforma qualquer mesa em ringue e qualquer acordo em armadilha para a próxima rodada. O problema não é só a tarifa, é o método, porque método é destino, e quando o método é coerção, o destino é desconfiança, mesmo entre quem já se chamou de “aliado histórico” com orgulho e conveniência.

No fim do dia, a política internacional de quintal tem sempre a mesma cena: o menino que quebra o brinquedo acusa o outro de fragilidade, e exige respeito como quem exige silêncio. A diferença é que agora o brinquedo é cadeia de suprimento, é mercado financeiro, é segurança no Ártico, é estabilidade de alianças, e o “castigo” não é ficar sem videogame, é ver a economia global engasgar na própria imprevisibilidade.

Até onde Trump quer chegar

Trump não é exatamente um homem de “chegar”, ele é um homem de “ir empurrando”, testando limite como quem testa porta, com a malícia do vendedor e a teimosia do menino que quer provar que a regra é só um desafio pessoal. Quando ele associa tarifa a apoio político, ele não está só falando de comércio, está perguntando, em voz alta, quem ainda se curva quando o preço da discordância sobe.

A Groenlândia, nesse roteiro, vira mais do que território, vira símbolo, um desses símbolos que funcionam como troféu para a base interna e como provocação para o resto do mundo. A justificativa vem com embalagem militar, com conversa sobre defesa antimísseis e competição no Ártico, e com a velha técnica de transformar qualquer desejo em “necessidade nacional”, porque se é “necessidade”, então quem recusa vira inimigo, e inimigo sempre merece punição.

O laboratório perfeito para esse tipo de política é Davos, onde líderes se reúnem para falar em “diálogo” enquanto calculam riscos, e onde a presença de um presidente que opera por ameaça cria uma espécie de curto-circuito moral. O fórum anuncia espírito de conversa, mas a conversa chega com tarifa na mala, e o que deveria ser uma vitrine de coordenação global vira palco para o velho truque de dominar a sala pelo barulho.

Quando o mercado reage, o fascista mirim diz que é “força”, quando os aliados reclamam, ele chama de “fraqueza”, e quando alguém tenta explicar consequências, ele acusa de “pessimismo” ou “globalismo”, como se a realidade fosse uma opinião partidária. A economia, claro, não tem paciência para performance, e por isso os avisos de organismos como o FMI soam quase como um adulto tentando interromper a brincadeira antes que a casa pegue fogo.

Trump tem ambição de Alexandre, o Grande, só que em modo piada de cotidiano: um conquistava atravessando desertos com exércitos, o outro (os)tenta na força bruta atravessando noticiários com tarifa e birra de garoto melequento. Alexandre chamava de glória quando ninguém resistia — Trump chama de “respeito”, como se medo bem penteado fosse diplomacia. E então, chegar até onde? O problema não é onde ele quer chegar, mas a postura de quem já chegou: se senta em cadeira de adulto, toma o controle remoto do mundo e ainda manda calar a boca da casa ao chamar a própria birra de ordem do dia.

Então, se o globinho de estimação dele, não abaixar o volume, tirar a tomada do espetáculo e dizer “NÃO”, com a mesma calma de quem já pagou condomínio demais pra discutir com birra, o futuro poderá ser incerto. E isso porque um fascista mirim sempre aposta que o mundo vai preferir o desconforto do “vamos relevar” ao custo do “vamos enfrentar”, e nessa aposta mora a ousadia de um crápula, mas também a covardia coletiva que permite que ameaça vire norma e chantagem vire diplomacia.

Ditador de carteirinha

O ditador de carteirinha não precisa de farda para desfilar, basta um microfone, um palanque e a ideia fixa de que o mundo deve obediência ao seu temperamento. Ele coleciona instituições como quem coleciona figurinhas, e quando a figurinha não vem, ele acusa o álbum de estar errado, porque a lógica é sempre a mesma: a regra vale até o momento em que o “eu” decide que não vale mais.

A anatomia dessa mentalidade é conhecida, tem nome, tem história, e tem manual, mesmo quando o manual finge que é só “instinto”. Fascismo, no sentido histórico e conceitual, se alimenta de nacionalismo agressivo, desprezo pela democracia, culto à hierarquia e uma obsessão em converter conflito em método, não como exceção, mas como oxigênio, e isso não é opinião de mesa de bar, é registro de enciclopédia e de mais de um século.

O fascista mirim aprende rápido que a linguagem é arma e brinquedo ao mesmo tempo, e por isso prefere frases que soem como ordem, mesmo quando são apenas ameaça. Umberto Eco descreveu esse jogo como um conjunto de traços recorrentes, uma espécie de “fascismo eterno” que muda de fantasia, mas mantém o mesmo corpo, e a derme sempre pede novo inimigo, pureza, conspiração e o prazer infantil de simplificar o mundo até ele caber numa só palavra de ataque.

Em versão contemporânea, a carteirinha do ditador vem plastificada com algoritmo, com rede social, com corte rápido de vídeo e com a habilidade de confundir popularidade com legitimidade. A lógica do “eu represento o povo” vira álibi para atropelar freios, e os freios passam a ser descritos como sabotagem, como se o Estado de Direito fosse um adversário, e não a própria pista que impede o carro de despencar no barranco.

No fim, o ditador de carteirinha não quer governar, quer mandar, e mandar é sempre mais fácil quando o mundo é apresentado como ameaça constante.

Ele começa gritando “ordem” e entrega barulho, depois o moleque chama de “estratégia” aquilo que parece só impulso com crachá. Daí o charme do caos: ele permite que a exceção vire rotina, que a agressão vire “postura firme”, e que o improviso ganhe o verniz de plano, enquanto o resto do planeta tenta entender se está diante de política externa ou de uma birra com poder nuclear.

Cartilha do fascista mirim

O fascista mirim não inventou a roda, só aprendeu a girá-la em alta rotação e com trilha sonora de indignação. Ele entende que política, hoje, é menos decisão e mais encenação, menos governo e mais performance, e por isso trata o mundo como plateia que precisa ser mantida ocupada, irritada e, de preferência, dividida. A lógica é simples e suja: criar conflito, forçar reação, vender a reação como prova de força e, no intervalo, empurrar o custo para alguém em forma de tarifa, ameaça ou chantagem. É nesse manual de truques, com capa de bravura e miolo de controle, que vale a pena entrar com uma lanterninha na mão e a paciência de quem já viu esse filme legendado.

Aqui vou elencar, com a delicadeza de um fiscal de piscina em janeiro, as lições do fascista mirim. A cartilha, como toda mediocridade organizada, começa pelo básico, então vamos a ele:

A primeira lição é transformar qualquer discordância em deslealdade, e qualquer deslealdade em punição, porque o objetivo não é convencer, é domesticar. E quando a punição vem na forma de tarifa, ela ganha a elegância falsa de “medida econômica”, como se fosse neutra, como se não fosse, no fundo, uma forma de dizer “obedeça ou pague”, com recibo e assinatura.

A segunda lição é escolher um palco que gere imagem, porque sem imagem não existe mito, e sem mito não existe base fiel. A Groenlândia vira palco perfeito: gelo, mapa, disputa simbólica, ameaça russa e chinesa evocada como fantasma útil, e a promessa de grandeza embalada em geografia, como se território fosse troféu de caça e como se soberania alheia fosse detalhe administrativo.

A terceira lição é manter o mundo ocupado reagindo, porque quem reage não pauta, e quem não pauta vira figurante. Enquanto aliados discutem resposta coordenada e instrumentos comerciais, o fascista mirim já está na próxima provocação, no próximo anúncio, no próximo gesto que obriga todo mundo a olhar para ele, nem que seja para dizer “isso é absurdo”, porque até o absurdo dá audiência, e audiência dá a sensação de domínio.

A quarta lição é usar a máquina do Estado como extensão da personalidade, convertendo agenda pública em temperamento pessoal. Quando ações oficiais mexem com importações estratégicas e com a participação em organismos internacionais, o recado não é apenas administrativo, é teatral: “eu posso”, e “eu mando”, e “eu retiro”, como se compromissos multilaterais fossem um contrato de streaming não regulamentado que dá para cancelar no impulso.

A quinta lição é vender tudo isso como coragem, porque a palavra “coragem” funciona como verniz moral para a agressão. E aí o fascista mirim se sente herói de si mesmo, mesmo quando a própria economia dá sinais de enjoo, mesmo quando o mercado oscila, mesmo quando organismos alertam para risco de crescimento e estabilidade, porque o herói, nessa narrativa, não precisa vencer, precisa apenas parecer que está lutando contra “eles”.

Dono do mundo e Manoel Carlos no set da ONU

Todo mundo sabe que, se tem calçadão carioca, Leblon com bossa nova soprando pela sala de janela aberta e, mais do que isso, gente bonita sofrendo com educação no Rio como paisagem moral e também como álibi, então tem Manoel Carlos. Autor paulista com alma carioca, ele é, sobretudo, a ideia de que poder de verdade não precisa gritar, porque se instala no detalhe, na frase dita com doçura e no constrangimento que ninguém tem coragem de nomear. Se a ONU fosse uma novela dele, a plenária viraria sala de estar com vista pro mar e trilha de Tom Jobim pra ilustrar uma crise global em drama de família — teria vocabulário fino, e uma chantagem que chega com frase e trilha de efeito pra dizer: “toma cuidado”. Naquele refino de folhetim da Rede Globo, com de olhar maligno que abraça enquanto amarra e esmaga com o mesmo carinho esquisito.

Nessa trama, a famosa Helena, mítica e reincidente, seria o planeta tentando manter a dignidade enquanto todo mundo a empurra para escolher entre o insuportável e o “pior ainda”. E isso, casa com a finesse da tragédia diplomática atual dessa geopolítica que também é um “Laços de Família” em escala industrial. Pensa só, relações antigas, dependências escondidas, ciúmes travestidos de princípios, e um centro nervoso que finge harmonia para não admitir que o pacto está rachando.

Aí ele transforma geopolítica em novela de família, com orçamento bilionário. Nesse 4k de chiado constate, aliado se assume parente, tratado vira casamento, tarifa entra como punição doméstica, e a palavra “segurança” entra como aquele argumento definitivo que fecha conversa e abre ferida. E quando o mundo tenta negociar, ele chama de fraqueza e ainda quer aplauso por “não ceder”. No fim, a diplomacia vira DR internacional e ele aparece com a toalha de mesa pronta pra enforcar o bom senso.

É nessa chave que “O Dono do Mundo”, mesmo não sendo dele, cola no tema como luva torta: a obsessão pelo domínio, a pedagogia da humilhação, o prazer de testar limites para ver quem cede primeiro, tudo isso é o esqueleto do autoritarismo contemporâneo. A intersecção não é de autoria, é de anatomia, porque Manoel Carlos escreve o poder nas relações e “O Dono do Mundo” escancara o poder como fetiche, e a política internacional hoje mistura os dois: o fetiche do mando com a encenação civilizada do convívio.

Enquanto Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, posa de guardião das alianças, ele entrega a frase de efeito que justifica o injustificável e ainda ajuda a serrar, com cuidado técnico, a cadeira em que a própria aliança senta, como o personagem que chega dizendo “vamos conversar” e sai tendo mudado o tom da casa inteira. Em “Laços de Família”, isso seria aquele momento em que alguém sorri e serve café enquanto puxa o tapete, e em “O Dono do Mundo” seria a humilhação elevada a método, só que aqui o café vira tarifa, o tapete vira tratado e o método vira política oficial.

E aí a ONU entra como set perfeito desse cruzamento: a arena formal tentando sustentar um mundo que se comporta como novela, com protagonismo disputado, coadjuvantes coagidos e uma Helena coletiva, exausta, tentando impedir que a casa desabe enquanto o “dono do mundo” exige, ao mesmo tempo, aplauso e escritura. A bossa nova segue tocando no fundo, o Leblon aparece como metáfora de civilidade, mas o capítulo é de tensão, e a elegância vira só uma roupa bonita em cima do mesmo impulso velho: mandar, tomar, chamar de proteção, e pedir que agradeçam.

Fechamento

E pra fechar o álbum de figurinhas da vergonha, as férias de um fascista mirim são sempre uma excursão sem seguro, porque ele viaja com a certeza de que consequências são problema dos outros. Ele gosta de lugares onde a geografia parece fácil de capturar no mapa e onde a complexidade pode ser reduzida a slogan, pois slogan é o idioma ideal para quem teme nuance e odeia dúvida, e sobretudo porque a dúvida é o primeiro passo para perceber que ninguém é dono do mundo.

O problema é que o mundo, mesmo cansado, tem memória, e aliados, mesmo constrangidos, aprendem a medir riscos, e mercados, mesmo viciados em espetáculo, acabam cobrando conta. Quando a chantagem comercial vira ferramenta rotineira e quando anexação vira piada repetida, a piada começa a doer, e a dor se espalha, pois o que era “gesto político” vira instabilidade concreta, com nome, data e impacto. E é aí que a caricatura encontra o perigo: a gente ri para não gritar, mas o riso não anula o estrago.

A cartilha do fascista mirim funciona porque muita gente, por conveniência, trata o autoritarismo como estilo, como temperamento, como “jeito”, quando é método, e método repetido é projeto, ainda que venha embalado em piada, meme e frase de efeito.

E aí entra a parte que incomoda: o desenho vira espelho e a página vira aviso. Porque, enquanto a gente brinca de “personagem”, ele brinca de “precedente”, e cada gesto normalizado vira um tijolo a mais na obra do absurdo permanente. Hoje é tarifa, amanhã é veto, depois é chantagem com bandeira e pose de salvador, e quando você percebe, já está discutindo o “tom” de quem está desmontando a casa, como se a casa fosse detalhe e o tom fosse a notícia.

Se existe um antídoto, ele não vem com elegância, vem com limite, com instituição funcionando, com aliados dizendo não sem medo de perder selfie, e com opinião pública lembrando que soberania não é brinde de evento, e que diplomacia não é troco de tarifa. A tragédia cômica só termina quando a plateia para de aplaudir o protagonista que confunde barulho com grandeza, e quando o mundo se recusa a ser figurante na novela dele.

No fim, o fascista mirim descobre que férias acabam, que uma hora todo o gelo derreter, e os capítulos se acumularem, e que até esse dono do mundo precise prestar contas quando o planeta decida trocar de canal. E aí, sem close, sem trilha ou aplauso, sobra só a realidade, que não barganha com birra, não assina tratado em guardanapo e não fica à venda no balcão de liquidação do império. Talvez o antídoto seja simples e antipático: limite claro, consequência imediata e nenhum centímetro de “deixa pra lá”.

Em bom português, um babaca desse tipo se lida como se trata uma birra clássica: não se negocia, não se adoça, não se recompensa, e se deixa o “NÃO” fazer o trabalho sujo até ele aprender o significado de limite. Limite não é só um muro, é um manual de convivência e você pode espernear à vontade, mas daqui você não passa mais, e o mundo não vai reorganizar a casa inteira para caber no seu berreiro mimado!