Vórtex VIP: Crônica de uma República Inimiga do Povo

Quando jornalista entra no modo cosplay de gente importante é sempre um risco para quem veio da cadeira que range e do café que esfria em meio à notícia política — não é papel para quem prefere a copa do staff ao lounge da influência

- Publicado: 05/02/2026

- Alterado: 15/12/2025

- Autor: Redação

- Fonte: Sesc Santo André

Abertura

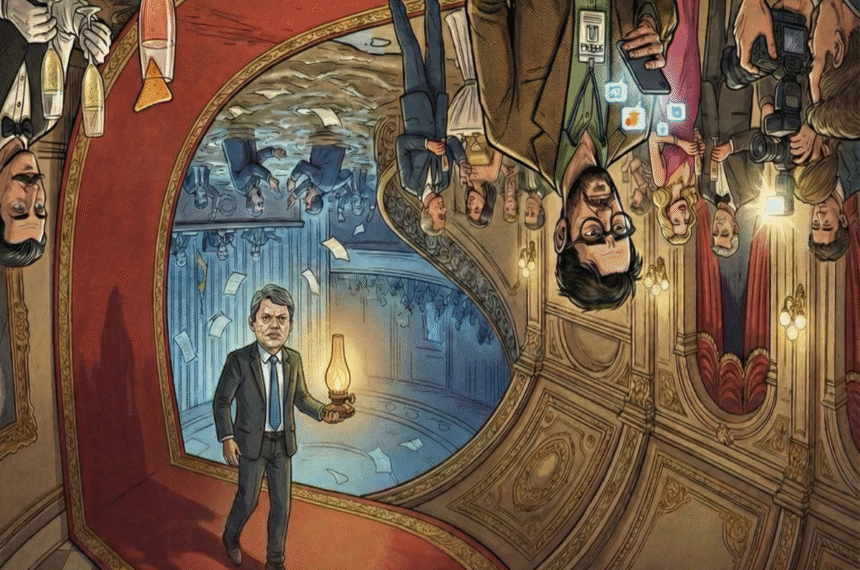

Sim, me corrigiram: “vórtex VIP” é eco, não cacofonia. É o “V” batendo no “V” obstinadamente, como mosca na vidraça. A gramática define como “repetição desagradável”, o que explica tanto a festa quanto a frase. Ficou esquisito? Ficou. Mas reflete bem nossa política: cheia desses ecos do passado que, teimosos, insistem em voltar.

Caros leitores e cinismers, hoje o Café com Cinismo começa de um jeito diferente direto do vórtex VIP. Eu prometo a mesma maluquice ácida de sempre, só que servida quente, da mesma forma que os problemas do Brasil são: endêmicos. Ou, em outras palavras, resultado de uma deficiência que parece mesmo ser CRÔNICA.

Assim, hoje vocês acordam nessa segunda-feira de tempo esquisito e é assim que eu pretendo pegar na mão de cada um de vocês e contar um pouquinho da minha epopéia na inauguração de uma sala de cinema e como, mesmo ali, e eu acabei engolido por um vórtex político, um vórtex VIP desses que transforma canapé em plantão. Isso mesmo: quase uma semana inteira caiu no meu bolso de uma só vez, entre notificações, alertas e recados urgentes, como se Brasília tivesse decidido condensar sete dias de vergonha em uma hora de tapete e canapé de gente chique. Lá estava eu vendo poltrona reclinar e saindo com a sensação de que quem reclina, no Brasil, é sempre a responsabilidade.

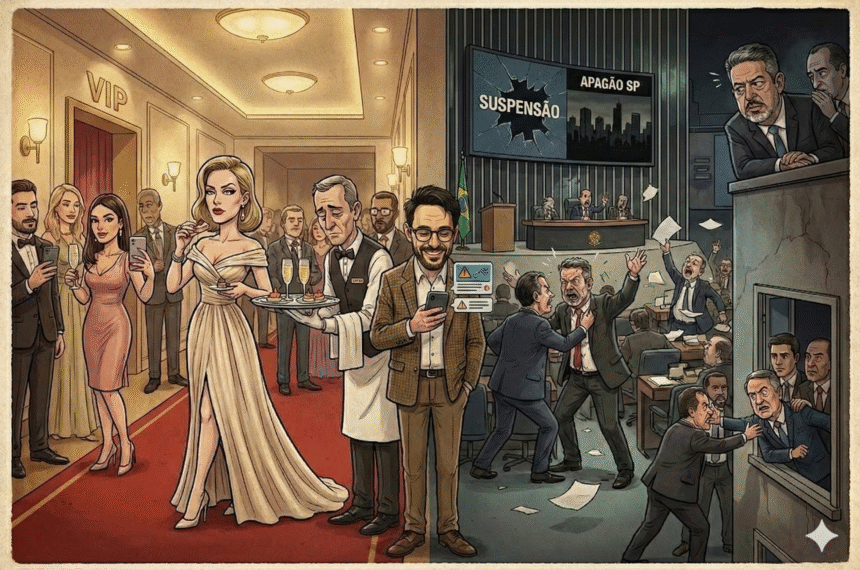

E como se o roteiro precisasse de mais absurdos, ainda teve São Paulo apagando, aquele breu que não é só elétrico, é moral: a cidade às escuras e, no palco, Tarcísio em silêncio, como se governar fosse um recurso opcional que você ativa quando a câmera está ligada. No mesmo pacote, Michelle Bolsonaro sendo defenestrada na semana passada, pelo próprio partido, tratada como ornamento descartável depois de usada na vitrine, mais um lembrete de que, por aqui, até a lealdade tem prazo de validade e etiqueta de promoção. Tudo isso, claro, entrando na minha trama do jeito mais brasileiro possível: enquanto eu atravessava o carpete da inauguração do cinema de rico, o país fazia sua própria estreia, só que sem luz, sem áudio e com a direção perdida.

Então vamos fazer assim: em vez de abrir com o boletim seco, eu abro com o clima. Em vez de despejar manchete, eu puxo a cadeira e conto como quem divide mesa. Porque o Brasil não está só acontecendo; ele está performando, e eu caí no vórtex VIP sem pedir ingresso. E Brasília, quando decide trabalhar, trabalha com a delicadeza de um alarme de carro no meio da madrugada.

A pauta é a de sempre, sim. Vai ter decisão, vai ter reação, vai ter gritaria online, vai ter gente chorando de um lado e gente comemorando do outro. Mas hoje eu quero que você leia como crônica, porque tem coisa que só faz sentido quando a gente assume o óbvio: o país virou um roteiro em aberto, e a gente está aqui, com o café na mão, tentando entender por que toda semana parece continuação da anterior.

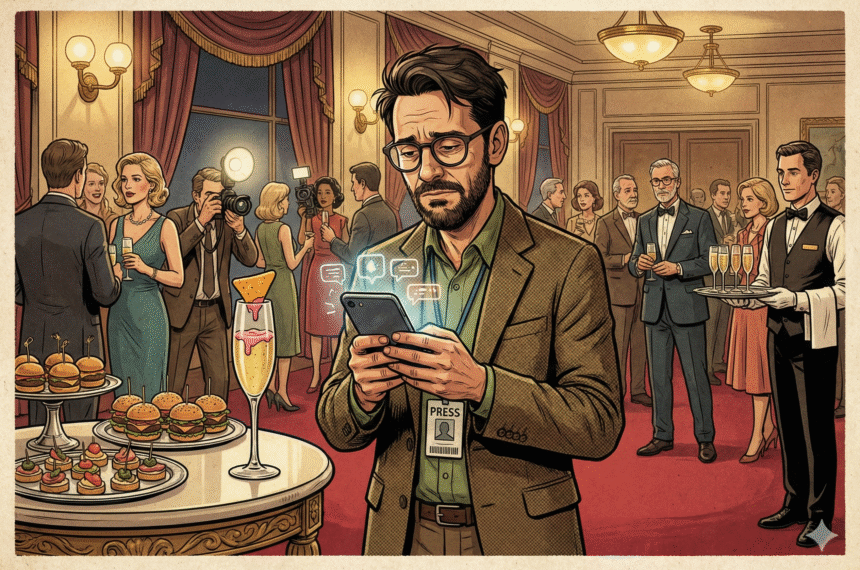

O convite em 4K e o prólogo doméstico em agenda fantasma

Fui convidado para um daqueles eventos, vórtex VIP com fonte fina e ego em alta definição, onde se usam frases como: “experiência” e “imersiva” na mesma linha. “Noite especial para a imprensa”, dizia o convite, como se a imprensa ainda tivesse coluna, coluna cervical e agenda para tanta especialidade. Convite tão cheio de adjetivo que a gente já imagina o constrangimento em 4K.

O texto do convite tinha aquela educação agressiva de assessoria: parecia um carinho, mas vinha com manual de conduta embutido. “Traje recomendado”, “credencial obrigatória”, “chegada com antecedência”, como se eu fosse atleta olímpico da cultura e não um repórter que já perdeu a dignidade em fila de coletivo. E a palavra ‘VIP’ ali piscando no canto, era o aviso: o vórtex VIP começa onde o básico termina. Era quase uma provocação moral de um país onde o básico vive em promoção e o luxo se oferece como se fosse direito natural.

Eu li, reli, pensei em recusar por higiene mental e, claro, me traí no instante seguinte. Isso tudo porque jornalista acha que vai ‘só dar uma passada’ e volta com uma semana no bolso, souvenir do vórtex VIP. No fundo, eu fui pelo mesmo motivo que a gente clica em notícia ruim: não é esperança. É vício.

Pois bem: escolhi ir. E é nesse “aí” da escolha que começa a dar errado, que a nossa crônica começa a desandar e a planilha da sanidade entra no vermelho. Porque, até chegar ao tal cinema VIP, houve um prólogo digno de sessão da tarde: dia de correria, gravação marcada, gravação cancelada por “problemas técnicos”, filho que some por cinco minutos dentro de casa e reaparece correndo.

Enquanto isso, o piá segue correndo pela casa como se tivesse sido contratado para testar a acústica do apartamento, some mais três minutos, reaparece em todos os cômodos ao mesmo tempo, mochila some, lanche aparece mordido, copo cai. Aquela coreografia doméstica em que a gente corre em círculos e, ainda assim, jura que tem controle da agenda. Quando, finalmente, a gravação abortou de vez e o fone de ouvido decretou independência, olhei o relógio e percebi que já estava atrasado para o tal evento que prometia “pontualidade britânica”.

E aí vem a parte humilhante: a gente se arruma como se fosse entrar num tapete vermelho, mas por dentro está com cara de quem só queria um intervalo. Vestir roupa desconfortável para ouvir gente que se leva a sério, enquanto Porto Alegre ainda anda pendurando pano para secar a lama das enchentes, é um tipo específico de ironia que o corpo sente antes da cabeça entender. No trajeto, o trânsito se arrastava com a calma de quem não tem gravação cancelada nem sessão VIP para honrar; o motorista de aplicativo perguntou se era “sessão de gala ou sessão de raiva”, e eu respondi que era de gala, mas que, conhecendo Brasília, a raiva sempre chega primeiro.

A entrada VIP e a realidade batendo na porta lá fora

Cheguei atrasado, claro. A entrada do cinema parecia mistura de aeroporto em véspera de feriado com formatura de gente que acha que selfie é direito adquirido na Constituição. Gente passando com pressa fingindo calma, fila de credenciamento fingindo organização, sorrisos de canto fingindo naturalidade, gente ajeitando cabelo para o crachá. O evento tinha aquele cheiro conhecido de perfume caro tentando cobrir o cheiro de pauta vazia. Influencers equilibrando taça numa mão e ego na outra, fotógrafos brigando por três pixels de diferença, assessores organizando credenciais com a seriedade de quem distribui senha de transplante.

Eu fiquei alguns segundos parado, olhando a coreografia: a mesma mão puxando o crachá, a mesma risadinha breve, o mesmo “prazer” dito como senha, não como encontro. Tinha gente que se apresentava mais pela marca do blazer do que pelo nome. E tinha aquela ansiedade educada, de quem veio não pra ver filme, mas pra ser visto antes do filme, como se a verdadeira sessão fosse o foyer. O mais curioso é que esse tipo de lugar cria uma bolha térmica de importância: lá dentro, tudo parece relevante, mesmo quando é só espuma.

Um canapé vira pauta, uma foto vira “cobertura”, um abraço vira “articulação”. E eu, com meu cinismo de ofício, tentando decidir se era mais honesto fingir naturalidade ou assumir de uma vez que eu só queria achar um canto discreto e observar a fauna. E o ecossistema local se impunha: uma plantação de tênis verde. Virou o uniforme oficial do cidadão que acha que cor de sneaker resolve qualquer lacuna de repertório. O sujeito fala duas frases sobre cinema, três sobre streaming, quatro sobre si mesmo e acha que completou a grade curricular da crítica.

Tudo isso para celebrar a tal sala VIP da capital gaúcha que já nasceu se achando festival, júri, tapete vermelho e retrospectiva da própria importância, com som ultramoderno, poltrona que reclina em oito posições e ar-condicionado calibrado para simular clima de país com política estável. A cidade ainda se recuperando da água; o cinema, exibindo conforto climático em 7.1. A poltrona reclina, o ar-condicionado é calibrado, o som é imersivo; a realidade, essa, fica do lado de fora esperando a próxima enchente.

E o mais engraçado é que o luxo, quando está bem iluminado, sempre parece ter sido inventado para te distrair de alguma coisa. A fila do credenciamento era organizada com a solenidade de aeroporto, a taça chegava com a segurança de quem já nasceu cheia, e as conversas tinham aquele tom de “cultura” usado como senha social. Ali dentro, até o desconforto era premium: a gravata apertava, mas apertava com propósito, como se a etiqueta fosse o último serviço público funcionando.

Do lado de fora, no entanto, Porto Alegre continuava sendo Rio Grande do Sul pós-lama, com gente que não tem poltrona que abraça e nem ar-condicionado que simula país estável, e enquanto a cidade ainda contava prejuízo de chuva, São Paulo testava outro capítulo do mesmíssimo descaso: apagão, breu moral e autoridade em modo “língua de sinais emudecido” — gesticula, posa e não diz nada. E eu andando naquele corredor climatizado, pensando que a diferença entre a cidade real e a cidade VIP é que uma ainda tenta secar o que viveu, e a outra finge que a água nunca subiu.

A sala reclina. A rua aguenta. No bolso, meu celular vibrava como figurante ansioso pedindo fala, e como se o país tivesse senso de timing, veio São Paulo apagando bem na hora em que eu tentava fingir que estava só “cobrindo cultura”, com o blecaute aparecendo em flashes e o silêncio do Tarcísio de Freitas se transforma em terceirização da responsabilidade vindo junto, ensaiado, de palco, como se governar fosse um aplicativo pesado que ele evita abrir quando a bateria está baixa, porque no Brasil até falta de luz vira teste de caráter e quase sempre é o caráter que falha primeiro.

Doritos gourmet e justiça de boutique em vórtex 3 em 1

Brasília no bolso, pena em liquidação. Entre um canapé confuso e uma taça que não decidia se era espumante ou argumento, pipocavam as mensagens de Brasília: madrugada de votação, pena de golpista em liquidação, sessão praticamente sem testemunha, imprensa mandada para fora do plenário, sinal de TV cortado. A legenda implícita era simples: enquanto metade do país rala no 6×1 e desmaia em cima do colchão, a Câmara faz turno extra para aliviar a vida de quem tentou derrubar tudo de uma vez. Enquanto o presidente do cinema falava no microfone sobre “curadoria fina” e “viagem sensorial”, o presidente da Câmara, lá longe, apresentava outro tipo de curadoria: um projeto que deixa a conta mais leve para quem participou do 8 de janeiro, embrulhado em discurso de justiça e reconciliação. De um lado, poltrona reclinável, do outro, pena reclinável.

Enquanto eu olhava para uma taça onde boiava um Doritos com molho rosé, tentando se passar por alta gastronomia, o noticiário explicava a versão institucional do mesmo truque: é a velha anistia de sempre, só que servida em louça fina, com o nome de “revisão de penas” e “pacificação nacional”. O Doritos, pelo menos, assume que é salgadinho. Já o PL da Dosimetria atracava ancorado a um discurso de pacificação nacional e justiça de boutique, embalado em juridiquês, feito bula filosófica. A esquerda reagia com a hashtag “Congresso Inimigo do Povo”, do outro lado, a direita embalava o voto em tom messiânico: era o tal “primeiro passo” para libertar Bolsonaro e “reparar perseguidos políticos”, como se o 8 de janeiro tivesse sido só um rolê patriótico que deu uma leve exagerada – um “perdão pelo vacilo”. Cada lado enxergava ali o filme que queria ver. O problema é que o quebra-quebra de 8 de janeiro não foi efeito especial.

Assim a ala progressista de chinelo de dedo e cabelo bagunçado, claro, entrou em modo campanha: resgatou o velho rótulo de “inimigos do povo” para batizar o Congresso e, em especial, o cidadão que hoje opera a campainha do plenário. A militância fez o que sabe fazer: meme, montagem, apelido maldoso, coro digital. Já a turma ligada a Bolsonaro tratou o mesmo texto como se fosse o primeiro capítulo de um indulto por etapas: anunciaram “passo importante para reparar injustiças”, prometeram continuar até chegar à anistia completa, pediram aplauso em nome da “pacificação” de um país que mal terminou de varrer os cacos do vidro. Ali no foyer, ninguém parecia especialmente preocupado com isso.

O “problema do Brasil” naquela meia hora era a fila do bar. O maître do evento anunciava a chegada do próximo lote de mini-hambúrguer como se fosse fala de ministro no Jornal Nacional. No telão do celular, Hugo Motta ia sendo pulverizado por perfis de esquerda que o promoviam de “presidente da Câmara” a “presidente do clube dos inimigos do povo”, com direito a vídeo de inteligência artificial coroando, ele e um colega de Senado como miss simpatia do bolsonarismo. E foi nesse mesmo telão de bolso, no meio desse carnaval de opinião e espuma, que entrou a cena Michelle. Não como personagem principal, porque o bolsonarismo já trata mulher como acessório de campanha, mas como acessório que foi devolvido à loja sem nota fiscal. A defenestração pelo próprio partido vinha com aquele ar de “decisão técnica”, que é o nome adulto para ingratidão organizada, e eu olhava aquilo com a mesma cara com que se olha um trailer ruim: você já sabe o final, mas mesmo assim se espanta com a falta de vergonha do diretor.

O vórtex de carpete: três dias na mesma noite. Foi nesse ponto que eu percebi que eu não tinha ido a um evento. Eu tinha entrado num repeteco do tempo. A mesma taça, o mesmo sorriso, o mesmo “imersivo”, o mesmo carpete com vocação de tapete rolante para lugar nenhum. Cada esquina da sala parecia repetir o instante anterior, como se o relógio fosse um conceito que se perde dentro da estética de um salão. Eu estava ali, imerso na “experiência” e ainda assim, estranhamente vazio. A sensação era de um déjà vu, com uma pitada de cansaço, como se a única coisa que avançasse fosse o número de canapés sendo servidos.

O pior é que ninguém estranhava. Todo mundo seguia circulando com aquela calma treinada de quem já aceitou que a vida é um coquetel infinito: você conversa, ri, confirma com a cabeça, repete o mesmo assunto em loops diferentes e chama isso de networking. E eu ali, com a sensação de déjà-vu institucional, como se cada brinde fosse uma reprise e cada selfie fosse um carimbo de presença numa madrugada que não acabou. E o bolso, que antes vibrava como figurante ansioso, virou diretor do filme.

Não eram mais “notificações”. Eram alertas, chamados, boletins, esses recadinhos curtos que chegaram com a ambição de virar calendário. Cada toque parecia um dia inteiro comprimido num segundo, um país dobrado em quatro e enfiado no meu paletó. A tela do celular virou aquelas janelinhas de aeroporto quando cancela voo: um monte de atualização, nenhuma solução. Eu tentava prestar atenção no discurso sobre “experiência sensorial”, mas do outro lado vinha o Brasil lembrando que a experiência oficial é sempre a mesma: improviso, esperteza e gente poderosa fingindo surpresa com o próprio método. O vórtex era isso, no fim: você acha que está numa inauguração, mas está num plantão.

Quando dei por mim, eu já tinha ficado ali uns três dias. Três dias dentro da mesma noite VIP, como se a credencial viesse com regime de plantão e a saída fosse uma opinião, não um direito. Aqui não terminava nunca. A poltrona reclina. O tempo, não. O relógio do bolso virava peça de ficção, desses que você olha e ele te responde com deboche. Eu já não sabia se estava esperando o filme começar, a fila andar ou a República pedir licença para entrar no foyer. E, quando alguém dizia “vamos ali rapidinho”, eu entendia: “rapidinho” é o nome que a gente dá, no Brasil, para o que dura demais.

Leia também: Café com Cinismo: edição especial tornozeleira em chamas

Ilustração gerada por IA via Gemini (Google)

Hugo Motta, gerente promovido na sala errada

Hugo, aliás, é um personagem que merecia cadeira cativa em qualquer festival de comédia política.

Ele chegou ao cargo embalado como produto premium: candidato de consenso, resultado de uma operação que juntou, no mesmo pacote, bolsonarismo, centrão e governo. Lira apadrinhou, caciques do Congresso benzeram, Planalto engoliu. Na teoria, era o homem que manteria o barco equilibrado entre vários andares de cabine. Na prática, virou aquele gerente de cinema que tenta agradar o dono, os sócios, o público e o fornecedor de pipoca, até descobrir que ninguém acha que ele manda em nada.

Motta tenta, desde o começo, agradar todos os senhores ao mesmo tempo: gente que quer anistia já, gente que quer anistia depois, gente que jura que não quer anistia, mas não reclama se vier disfarçada. E até gente que vê a anistia como um prêmio de consolação para bandido. Assim, Mota dançou a ciranda de promessas diferentes conforme o ouvido, combinou trilhas com o governo, depois mudou o som sem avisar ninguém. Segurou alguns processos de cassação, engavetou projetos incômodos, adiantou outros sem combinar. No balanço final, nada de novo: quando o político vira carne de espeto coletivo, cada freguês jura que só pegou um pedacinho, e ninguém assume o espeto inteiro quando a carne começa a queimar.

Hugo Motta não controla a Câmara dos Deputados, não tem ascendência sobre seus pares, em muitos casos nem o respeito, e não manda nem nos policiais legislativos, que, diante da confusão recente no plenário, acharam que jornalista é que era o problema. Os próprios parlamentares o descrevem como o presidente mais fraco dos últimos tempos. Em linguagem de cinema, é como escalar o ator do comercial de margarina para viver Ulysses Guimarães.

No comando da Câmara, ele tem o mesmo traquejo de gerente promovido porque estava na sala na hora errada e ninguém teve coragem de avisar. Passou o ano indo e voltando entre os padrinhos de currículo e “respeito” – Lira, Cunha, Ciro Nogueira – e assim no Planalto, tentou agradar todo mundo com o mesmo sorriso de atendimento. Guardou numa gaveta as cassações mais barulhentas, empurrou para outra os projetos de devedor contumaz e foi testando passo à frente, passo atrás em IOF, PEC da Blindagem e urgência da anistia, como quem anda em calçada de lajota solta. No fim, não fez festa em nenhum lado: virou o garçom do restaurante cheio que anota dez pedidos na mesma comanda, entra na cozinha muito seguro de si e volta com o mesmo prato morno para todas as mesas, esperando que alguém chame aquilo de “casa cheia e serviço redondo”. O ponto alto da trapalhada recente foi o episódio da cadeira ocupada.

A cadeira ocupada, o sinal cortado e a sessão “secreta”

Teve Glauber Braga, num surto performático, resolvendo sentar na cadeira do presidente e travar a sessão. O que convenhamos, não é exatamente aula de boas maneiras parlamentares, mas o roteiro já tava escrito desde agosto, quando a oposição fez o seu motim e saiu com punição de trinta dias que “não são nada”, como resumiu Zé Trovão. Quando a própria Câmara decide que trinta dias de suspensão “não são nada”, o recado vem com frete grátis: pode repetir a cena que a casa aguenta. Glauber, que não é bobo nem analfabeto de entrelinha, só fez o que qualquer cliente faria: voltou à loja para testar a garantia.

Aí o filme desandou de vez. Para não ver sua cadeira ocupada pela segunda vez em rede nacional, Motta mandou cortar o sinal da TV Câmara, num surto autoritário com estética de gambiarra. Esqueceu que, em 2024, todo deputado é um tripé ambulante com câmera 4K. O repórter cinematográfico da GloboNews filmou, os vídeos circularam, o país viu o presidente tentando desligar o incêndio no disjuntor, enquanto a fumaça já fazia live por conta própria.

Num segundo ato brilhante, decidiu mandar tirar os jornalistas do plenário, como se expulsar quem anota resolvesse o enredo. Achou que, tirando o público da sala, o filme melhorava. É o equivalente institucional de mandar os críticos embora acreditando que, sem resenha, a obra vira genial por decreto. O que se viu foi o contrário: relatos de empurra-empurra, repórter removido no grito, parlamentares reclamando que também estavam sendo tratados como intrusos. Brasília inventou o conceito de sessão “secreta” em pleno século da live.

Enquanto isso, no cinema, a trilha de jazz granfino tocava versões desidratadas de músicas que eu costumava gostar, todas transformadas em som de elevador caro. Do lado de fora, uma Porto Alegre que ainda procura lugar para pendurar tanta roupa molhada. No Congresso, a lama é de outro tipo, mas a secagem é parecida: todo mundo quer fingir que o piso está impecável, desde que ninguém levante o tapete.

O contraste pornográfico

E lá vinha mais notificação: depois do caos da cadeira, da TV desligada e da expulsão de jornalistas, a Câmara não chegou à cassação que parecia desenhada. O que saiu foi uma suspensão de alguns meses, um castigo pela metade que não deixou ninguém satisfeito. A base governista achou pouco, a direita achou muito, o Centrão achou trabalhoso demais para um saldo tão magro. A herança de padrinhos como Arthur Lira, assistindo tudo do camarote invisível, resmungava para aliados que o afilhado “perdeu a mão”, “ouviu as pessoas erradas”, deixou a Casa virar bagunça. É aquele chefe antigo que jura que, no seu tempo, nunca caiu o sistema, mesmo quando todo mundo lembra de pelo menos três apagões.

De volta ao foyer, o contraste era pornográfico.

De um lado, a mulher da alta costura atravessando o carpete como se a sala tivesse sido construída para ela. Vestido que chega antes, bolsa com mais autoridade que muito secretário, salto que poderia conduzir uma sessão solene inteira. Pega um canapé com a delicadeza de quem assina decreto. Do outro, garçons fazendo malabarismo com bandeja, segurança que está em pé há horas, gente da limpeza organizando copo e guardanapo como se montassem cenografia. É com essa turma de pé que eu me entendo; é ali que o corpo naturalmente estaciona quando cansa de fingir que faz parte do elenco principal.

No meio do falatório, mais uma rodada de Brasília no visor: militância marcando Motta como símbolo de um Congresso que legisla na penumbra, cobrança de renúncia, apelido maldoso pipocando para todo lado, e, do outro lado, deputados alinhados ao ex-presidente comemorando o voto da madrugada como se fosse gole de final. Para uns, “vergonha histórica”. Para outros, “passo importante rumo à justiça”. No fundo, o roteiro é o mesmo: quem quase derrubou o cenário agora ganha desconto na multa.

E foi aí que a inauguração do cinema de rico virou metáfora completa sem pedir autorização. Enquanto eu estava ali, cercado de luz bem calibrada e conforto bem vendido, o país entregava uma estreia paralela: São Paulo no breu, governador em silêncio, bastidor bolsonarista jogando gente pela janela, e Brasília rodando sessão extra para aliviar culpa de golpista. A minha noite tinha poltrona reclinável e ar-condicionado; a do Brasil tinha apagão, vaidade e cálculo. A diferença entre as salas é só o ingresso. A trama, infelizmente, é a mesma.

Lá dentro, finalmente, apagam-se as luzes da sala VIP. O filme começa, os diálogos correm, a trama faz o que pode. A plateia ri, suspira, mexe no celular escondido. Eu continuo vendo outro filme, dividido entre a tela grande e o feed pequeno. Na tela oficial, ficção bem filmada. Na tela paralela, plenário em modo improviso, presidente que tenta ser Ulysses e escorrega para Severino, padrinhos que reclamam de longe, base que rosna de perto, golpes de generosidade jurídica distribuídos de madrugada.

Quando as luzes acendem, vem aquele aplauso educado, sem muita convicção, para o filme original. Mas a sensação é estranha: a grande estreia da noite não foi da tela, foi do contraste.

De um lado, a sala nova, poltrona que abraça, som impecável, selfie satisfeita, legenda sobre “resistir pela cultura” postada direto do prosecco. Do outro, um Congresso que, a cada madrugada, se candidata com mais empenho ao posto não oficial de inimigo do povo, mexendo em regra penal na ponta do lápis e da madrugada, cortando câmera, afastando repórter, aliviando quem tentou derrubar a casa de vez.

Saio do cinema com a clara sensação de que o país virou um multiplex estranho: sala 1, sessão VIP com canapé e champanhe; sala 2, sessão de anistia fatiada; sala 3, projeto de internet que trata violência contra mulher como detalhe de regulamento; sala 4, plenário improvisando castigo de meio período para quem já testou as janelas da democracia.

E nós, espectadores profissionais dessa comédia torta, seguimos voltando para a próxima sessão, a próxima votação, a próxima pauta. Reclamamos do ingresso, prometemos nunca mais vo(l)tar e ainda vo(l)tamos. Porque, no fim das contas, o pouco de sanidade que sobrou anda escondido justamente no riso torto. No fim, o que ainda nos segura na cadeira é esse riso cansado que, entre a poltrona reclinável e o plenário em modo gambiarra, já sabe que o problema nunca é o filme: é esse elenco convidado que a gente insiste em reeleger para o próximo horário.

Uma xícara de Café com cinismo

Eu cheguei em casa com a sensação de quem volta de viagem longa, mas sem ter saído da sala. Três dias de noite, e a vida ainda assim cobrando diária. A ressaca não era do espumante. Era do país, que não desliga nem quando o cinema apaga as luzes.

Aí veio o café de verdade, e com ele vieram mais capítulos em forma de boletim: o STF confirmando por unanimidade a perda de mandato da Carla Zambelli, como quem puxa a cadeira de volta para o lugar e diz “acabou a brincadeira” com a calma de quem já viu esse filme legendado em latim.

Logo depois, no mesmo feed onde todo mundo finge naturalidade, Trump tirou Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky, como se alguém tivesse ido nas configurações do mundo e desmarcado a caixinha “punir ministro brasileiro”. É a diplomacia na estética do aplicativo: um clique, um recuo, um “foi mal”, e a vida segue como se isso não fosse o tipo de coisa que muda humor de gente em Brasília.

O mais fofo, foi a forma que o camisa 10 de Lula, Eduardo Bolsonaro recebeu a notícia com aquele ar de velório que não tem choro, mas tem pose. Não é tristeza de perder alguém. É tristeza de perder narrativa. A cara de quem já tinha separado a roupa preta, organizado o discurso, ensaiado a indignação, e de repente o morto levanta e pede água.

No fim, eu entendi por que a sala VIP dá essa sensação de vórtex: ela oferece o que o país não entrega. Intervalo. A poltrona reclina, o ar-condicionado faz de conta, o som te abraça. Só que o Brasil não tem botão de pausa. E quando a gente tenta apertar, ele responde com mais um alerta:

LUZ,

CÂMERA,

APAGÃO.